Wolfgang

Müller von Königswinter ||| hier die tabellarische Biografie

||| Kontakt info A:E:T:T klausjans.de

|_ __| |_

__| |_ __| |_ __| |___| |__ __|

|_ __| |_ __|

__|

|_ __| |_ __|

BIOGRAPHIE Biografie,

TABELLARISCH als

ZEITLEISTE,

zu und für

Wolfgang Müller von Königswinter

| * 5.3.1816 | + 29.6.1873 | W. M. v. K.

Geboren

als Peter Wilhelm

Carl Müller, der (Künstler-)Vorname Wolfgang wurde erst um

1840/1841 angenommen.

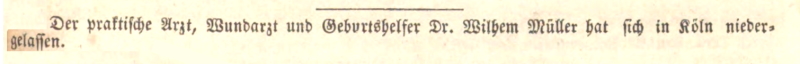

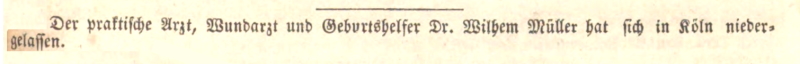

Als

Arzt blieb er weiterhin Wilhelm/Wilh./W. Müller.

So, als

Wolfgang Müller,

publizierte er endlich

im (zweiten) Rheinischen Jahrbuch für Kunst und Poesie

1841.

Und

so, als Wolfgang, veröffentlichte er auch sein erstes eigenes Buch,

"Junge

Lieder".

Letzteres

erschien vermutlich noch Ende März 1841, spätestens aber

April 1841.

--

ACHTUNG: WIKIPEDIA gab früher

fälschlich den 15.3.1816

an -- aber: seit dem 14.2.2023 findet sich dort das richtige Datum

für die Geburt: 5.3.1816.

--

ACHTUNG: Die NDB hat das falsche Geburtsdatum in der gedruckten

Version: 15.3.1816: Siehe 1997:

Hütt, Wolfgang, „Müller, Wolfgang“, in:

Neue Deutsche Biographie

18 (1997), S. 486–487. Die

Online-Version hat aber nun das richtige Geburtsdatum: 5.3.1816.

--

ACHTUNG: Auch die ADB hat das falsche

Geburtsdatum 15.3.1816: Siehe

"Allgemeine deutsche Biographie", Bd.:

22, Mirus – v.

Münchhausen, Leipzig, 1885, S. 698–701, der Müller-Artikel

ist von Franz Brümmer.

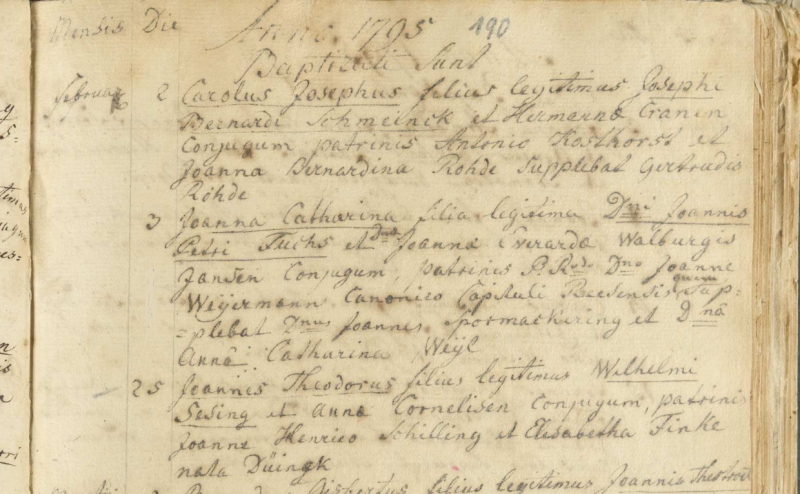

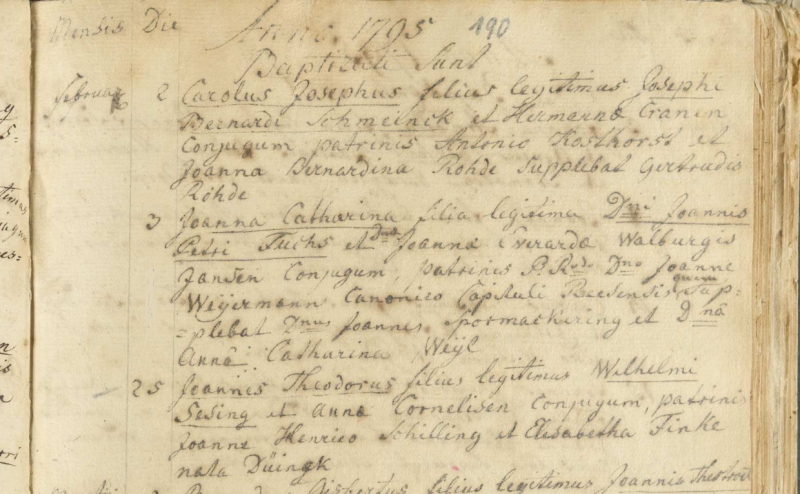

TEXT DER GEBURTSURKUNDE, zitiert nach Luchtenberg, Paul

(1959): Wolfgang Müller von

Königswinter. 2 Bände. Köln: Verlag Der Löwe, Dr.

Hans Reykers (Veröffentlichungen des Kölnischen

Geschichtsvereins e. V., 21). Hier: Band 1, Seite 378, da beginnen die

Anmerkungen.

"Im Jahr eintausend

achthundert sechzehn am siebenten März, Nachmittags um 5 Uhr,

erschien vor

mir Clemens August Schäfer, Bürgermeister der Stadtgemeinde

Königswinter, der Herr Johann Georg Müller, Arzt, wohnhaft in

Königswinter mit

der Anzeige, dass am Dienstag, den

fünften des Monats Merz, des

Nachts um

1 Uhr ihm seine Gattin Johanna Catharina Fuchs ein Kind

männlichen

Geschlechts geboren, dem er die Vornamen Peter Wilhelm Carl beygelegt

habe.

Zeugen bey dieser Handlung waren: Heinrich von Zastrow neun und

zwanzig jährigen Alters, Steuercontroleur, wohnhaft in

Königswinter und

Heinrich Breitenstein, neun und zwanzig Jahre alt, Gerichtsschreiber,

wohnhaft in Königswinter, gez.: Johann Georg Müller, Heinrich

von Zastrow,

Heinrich Breitenstein. Nach Vorlesung unterschrieben sämtliche

mir." gez.:

Schäfer.

TEXT DER TAUFURKUNDE, zitiert nach Luchtenberg, Paul

(1959): Wolfgang Müller von

Königswinter. 2 Bände. Köln: Verlag Der Löwe, Dr.

Hans Reykers (Veröffentlichungen des Kölnischen

Geschichtsvereins e. V., 21). Hier: Band 1, Seite 378, da beginnen die

Anmerkungen. -- Hinweis: Die Eltern hatten in Bodendorf am 30.4.1815

geheiratet, die W. M. v. K.-Mutter Johanna Katharina Fuchs stammte

daher, wurde allerdings dort nicht geboren.

"Aedibus in propriis tinctus jubente

pericolo. 5. Martii 1816

Petrus Wilhelmus

Carolus

Parentes: D. J.

Georgius Müller Medicinae Doctor et huius Cantonis Physicus et D.

Joanna Catharina Fuchs, hujates, copulati ao 1815 30. april in

Bodendorf a/Ahram. Patrini: D. Wilhelm Adrianus Fuchs Negotiator

Rotterodamensis, cuius vices egit D. Franziscus Carolus Werne

Pacisjudex hujas et

Dna. Joanna Walburgis Everhardina Jansen, Vidua Fuchs ex Bodendorf

a. A."

--

Diese Biografie als Zeitleiste ist ein Work in Progress -- IDEE DABEI:

Eher genau sein,

immer wieder prüfen und

abklopfen, Urquellen angeben, wann immer möglich,

damit man bezogen auf Daten und Fakten eine

ordentliche Grund-Quelle im Internet

für allerlei Zwecke hat. ||| Paul

Luchtenbergs

so bedeutsame 2-Band-Ausgabe von 1959 ist

dafür zu umfangreich, zudem konnte er damals die

Fakten nicht zusätzlich

per Internet-Funden untermauern. Denn: Es gab damals noch kein

Internet. ||| Etliche Fakten hier sind neu.

:::

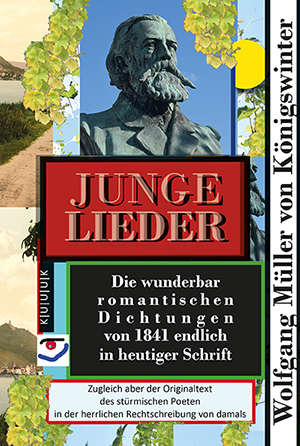

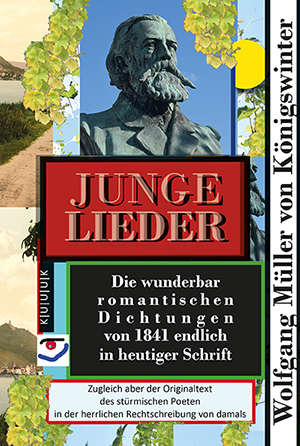

DIESE KURZE, ABER DANN DOCH EHER AUSFÜHRLICHE

TABELLARISCHE BIOGRAFIE HAT AUCH EINEN

BEZUG ZU DIESEM BUCH, Neuerscheinung Dez. 2022:

Wolfgang Müller von Königswinter

Junge Lieder

Die wunderbar romantischen Dichtungen von 1841 endlich in heutiger

Schrift

Zugleich aber der Originaltext des

stürmischen Poeten in der herrlichen Rechtschreibung von damals

DIREKTLINK ZU Wolfgang

Müller von

Königswinter: JUNGE LIEDER (das Buch

erschien

im Dezember 2022)

Schauen Sie auch auf der Homepage-Seite Komponistinnen/en-Liste dazu für Vertonungen zu den

Gedichten aus "Junge Lieder".

BIOGRAPHIE

Biografie, TABELLARISCH

als ZEITLEISTE,

zu und für

von

Wolfgang Müller von Königswinter (kurz als W. M. v. K.)

-- WORK IN PROGESS --

~

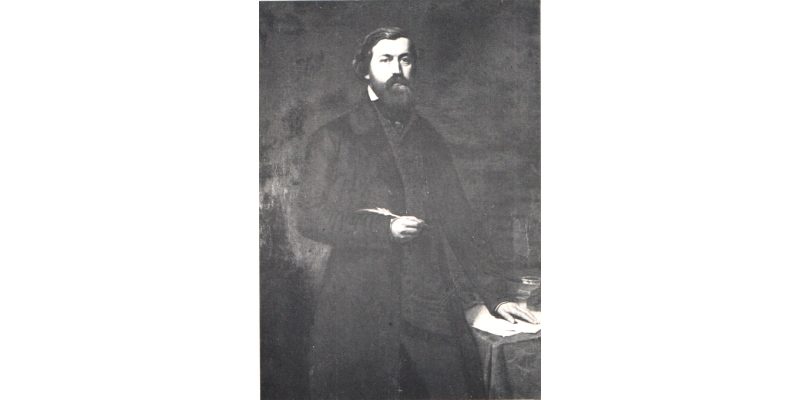

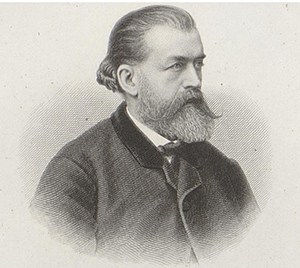

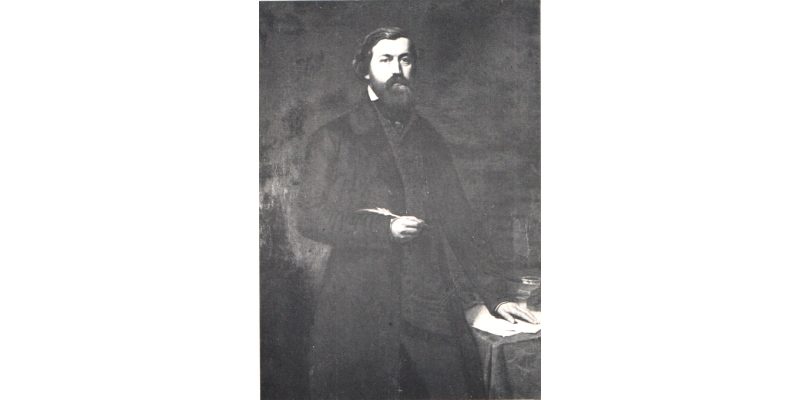

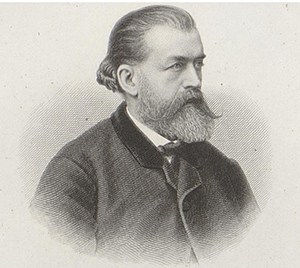

Wolfgang

Müller von Königswinter (1816-1873) | Bildnis entstand

vermutlich circa 1861. Quelle

hier offenbar Gemäldesammlung Düsseldorf. ||| Von 1861

vermutlich, so K. J., und vermutlich, so K. J., nach einem Holzschnitt

von Alfred

Neumann. (Geboren am 5. Juni 1825 in Leipzig, gestorben am 20. November

1884 in Leipzig.) | BILD-QUELLE für diese Düsseldorfer

Abbildung: Wikimedia Commons

Direkt-Link | Das Bild,

so K.

J., ist nämlich

analog, quasi identisch also,

zu einem weiteren (G 7710/a) im Kölnischen Stadtmuseum.

~

Wolfgang

Müller von Königswinter (1816-1873) | Bildnis entstand

vermutlich circa 1861. Quelle

hier offenbar Gemäldesammlung Düsseldorf. ||| Von 1861

vermutlich, so K. J., und vermutlich, so K. J., nach einem Holzschnitt

von Alfred

Neumann. (Geboren am 5. Juni 1825 in Leipzig, gestorben am 20. November

1884 in Leipzig.) | BILD-QUELLE für diese Düsseldorfer

Abbildung: Wikimedia Commons

Direkt-Link | Das Bild,

so K.

J., ist nämlich

analog, quasi identisch also,

zu einem weiteren (G 7710/a) im Kölnischen Stadtmuseum.

Copyright

für diese Liste und Datensammlung ©

Klaus

Jans ab Nov 2022 ff.

NOCH VOR der Geburt von W. M. v.

K.

| Jahr | evtl. Datum |

Ereignisse

Müller (W. M. v. K.) |

Publikationen

Müller UND/ODER

Was ringsum

passierte

|

| 1780 ||| 24.9.1780 |

* Geburt des Vaters von W. M. v. K. =

Johann

Georg Müller am * 24. September 1780 in Mülheim am

Rhein [Quelle

B, Bd. 1, S. 379]. (Dieses Mülheim wird jedoch erst 1914 zu

Köln eingemeindet werden.) [X]

|

+ Tod des W. M. v. K.-Vaters dann

am 22. September 1842 in

Düsseldorf. (Siehe weiter unten auf dieser Web-Page. Auch Text der

Traueranzeige aus der Zeitung.) [X]

|

| Jahr | evtl. Datum |

Ereignisse

Müller (W. M. v. K.) |

Publikationen

Müller UND/ODER Was ringsum

passierte

|

| 1792 ||| 15.10.1792 |

* Geburt des (später dann)

Schwiegervaters von W. M. v. K.: Karl Eduard Schnitzler (*

15.10.1792)

in Gräfrath, der Ort ist seit 1.8.1929 verschmolzen mit/zu

Solingen. Er war ein deutscher Bankier und Gründer der

gleichnamigen Kölner Bankiers-Dynastie. (Folgt man der

Hochzeitsanzeige von 1821 war sein Rufname: Eduard, siehe zur Anzeige

weiter unten bei 15.10.1821 auf dieser Web-Page.) [X]

Eduard Schnitzler heiratete  am 15. Oktober 1821 Wilhelmine Stein (* 7.

3.1800 in

Köln | + 25.12.1865 Köln), die Tochter des Johann Heinrich

Stein, Begründer des (dann allerdings erst später dazu

gewandelten) Bankhauses J. H. Stein, und der Katharina Maria Peill.

am 15. Oktober 1821 Wilhelmine Stein (* 7.

3.1800 in

Köln | + 25.12.1865 Köln), die Tochter des Johann Heinrich

Stein, Begründer des (dann allerdings erst später dazu

gewandelten) Bankhauses J. H. Stein, und der Katharina Maria Peill.

|

Tod von Karl Eduard Schnitzler am

+ 6.2.1864 in Köln. Siehe dazu weiter unten auf dieser Web-Page.

|

| Jahr | evtl. Datum |

Ereignisse

Müller (W. M. v. K.) |

Publikationen

Müller UND/ODER Was ringsum

passierte

|

1795 ||| 3.2.1795

|

* Geburt der Mutter von

W. M. v. K. am 3.2.1795 in Anholt. Sie heißt Johanna/Joanna Catharina/Katharina Fuchs.

Sie

stirbt am + 3.8.1876

in Remagen mit 81

Jahren.

[Quelle B, Bd. 1, S. 379 u. Stammbaum Fuchs im Heimatarchiv Bad

Bodendorf.]

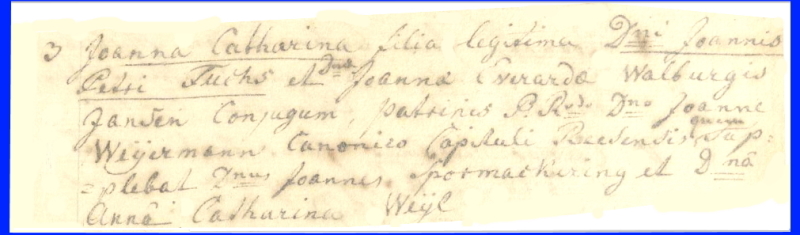

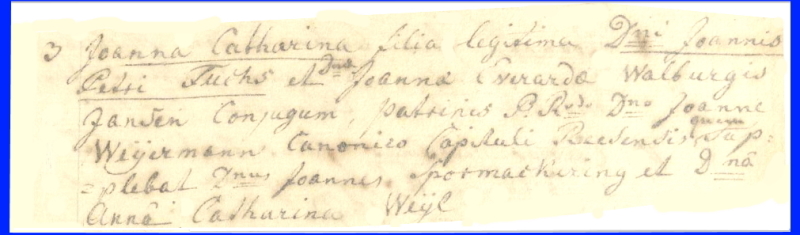

K. J. entdeckte am 16.4.2023 die Taufurkunde von eben dieser

Johanna/Joanna Fuchs, der Mutter des W. M. v. K.:

Demnach wurde sie am 3.2.1795 in Sankt Pankratius in Anholt

(Anholt gehört heute zu Isselburg. Kreis Borken, Münsterland)

getauft. Wurde sie am gleichen Tag wie die Geburt auch noch getauft?

Oder ist das bekannte Geburtsdatum am Ende (nur) das Taufdatum?

[Quelle: Münster, rk.

Bistum Anholt, St. Pankratius Taufen | KB004_1 ||| Taufen von 1. Januar

1754

Datum bis 31. Dezember 1808.] [X]

Der Vater taucht hier als "Joannis Petri Fuchs" auf, die Mutter als

"Joanna Everarda Walburgis Jansen".

|

Sie heißt später Müller.

Ihr Ehemann wird  am

30.4.1815 Johann Georg Müller. ⚭ Heirat in

Bodendorf an der Ahr. am

30.4.1815 Johann Georg Müller. ⚭ Heirat in

Bodendorf an der Ahr.

Ihre Eltern sind [laut Stammbaum der Familie Fuchs, übermittelt

vom Heimatarchiv Bad Bodendorf, am 3.4.2023 durch Archivleiter Herrn

Josef Erhardt, herzlichen Dank]:

1 MUTTER) Johanna

Walburga Everharda Fuchs, geborene Jansen, * geboren

am 20.2.1764 in Rees | + gestorben am 9.2.1822 in Bodendorf

2 VATER) Johann

Peter Fuchs, * geboren am 23.1.1756 in Köln | +

gestorben am 19.12.1813 in Bodendorf

Beide heiraten  am

27.8.1780 in Köln. am

27.8.1780 in Köln.

|

3.2.1795

= Taufe der Joanna Catharina Fuchs, man sehe bei der Zahl 3 den

lateinischen Text. (Später findet man den Namen moderner dann

meist als Johanna mit h: Johanna Catharina Fuchs.) In der Kirche St.

Pankratius in Anholt im Münsterland war diese Taufe.

Joanna/Johanna wird (ab 1815 verheiratet als Johanna Catharina

Müller, geb. Fuchs) im Jahr 1816 dann die Mutter von W. M. v. K.

werden.

||| Die

Taufe von Joanna/Johanna Catharina fand nach dem Auszug aus dem

Kirchenbuch am 3.2.1795 statt. ((Siehe auch weiter oben (↑) den

tabellarischen Eintrag auf dieser Homepage hier.)) [X] Das zweite

Schrift-Bild hier unten ist derselbe Kirchenbuch-Eintrag, aber

extrahiert und etwas größer und zudem aufgehellt. [X]

| Jahr | evtl. Datum |

Ereignisse

Müller (W. M. v. K.) |

Publikationen

Müller UND/ODER Was ringsum

passierte

|

| 1800 ||| 7.3.1800 |

* Geburt der später dann

Schwiegermutter von W. M. v. K.: Wilhelmine

Stein (* 7. 3.1800 in Köln | + 25.12.1865 Köln), die

Tochter des Johann Heinrich Stein, Begründer des (dann allerdings

erst später dazu gewandelten) Bankhauses J. H. Stein, und der

Katharina Maria Peill. |

Wilhelmine

Stein heißt später nach der Hochzeit Wilhelmine Schnitzler. (Bzw.

Wilhelmine Schnitzler-Stein, darauf deutet zumindest eine Widmung von

W. M. v. K.

in seiner Publikation "Vier Burgen", 1862, hin. [X])

Denn: Ihr Ehemann  wird am 15.10.1821 Karl Eduard

Schnitzler

(15.10.1792–6.2.1864).

wird am 15.10.1821 Karl Eduard

Schnitzler

(15.10.1792–6.2.1864).

Kinder der beiden sind u. a.

-Emilie (11.7.1822–2.6.1877), 1847 die Ehefrau ⚭ des W. M.

v. K.

-Eduard Julius (3.8.1823–16.9.1900)

-Robert (21.2.1825–27.9.1897)

-Ernst Otto (11.5.1838–20.11.1842)

[Quellen B und C und F und J]

|

| Jahr | evtl. Datum |

Ereignisse

Müller (W. M. v. K.) |

Publikationen

Müller UND/ODER Was ringsum

passierte

|

1802 ||| 28.8.1802

|

* Geburt des späteren Freundes Karl

Simrock

|

Karl

Joseph Simrock (* 28. August 1802 in Bonn | + 18. Juli 1876 Bonn)

Dichter, Philologe, Professor. Und ein Freund von W. M. v. K.

|

| Jahr | evtl. Datum |

Ereignisse

Müller (W. M. v. K.) |

Publikationen

Müller UND/ODER Was ringsum

passierte |

| 1802 |

Die Familie Fuchs, hier die

Großeltern von W. M. v. K., noch genauer: der Großvater ...

er gelangt in den Besitz des "Landskroner Zehnthofes" in Bodendorf.

Ersteigerer war nämlich Jean Peter Fuchs (= Johann Peter Fuchs)

aus Bonn. W. M. v. K. wird diesen Opa allerdings nie kennenlernen.

"Fuchs ersteigerte 1802 von Freiherr

vom Stein den Landskroner Zehnthof

in Bodendorf (Hauptstraße 109, 111, 113). Das Haus

Hauptstraße 138 wurde später von Müller als

Feriendomizil (um 1835) erbaut. Dort ist der abgebildete Stein

aufgestellt, zwei weitere sind bekannt." Das steht in dem

Beitrag "Die

Landmessung von 1792 und andere Bodendorfer Flurvermessungen, von Dr.

Karl August Seel, Heimatjahrbuch des Kreises Ahrweiler 1992", ab Seite

55 findet sich der Gesamttext, konkret ist diese Information eine zu

dem

Mess-Stein/Grenz-Stein Nr. 10.

|

Großvater mütterlicherseits

zu W. M. v. K. war Johann Peter Fuchs, * 23.1.1756 Köln | +

19.12.1813 Bodendorf.

[Angaben laut Quelle B, Bd. 1, S. 379] Die Franzosen sagten dann "Jean"

zu Johann, und so gelangte das Jean dann wohl auch in etliche Urkunden.

Johann Georg Müller, Arzt in Düsseldorf, Vater von W. M. v.

K., wird um 1835 (zusammen mit seiner Ehefrau, eine geborene Fuchs) in

Bodendorf neu bauen. Das neue Haus der Müller-Familie steht im

Übrigen heute noch.

|

| Jahr | evtl. Datum |

Ereignisse

Müller (W. M. v. K.) |

Publikationen

Müller UND/ODER Was ringsum

passierte |

1809 ||| 7.12.1809 und 9.12.1809

|

Zur Promotion schrieb sich Johann Georg

Müller, der spätere Vater von W. M. v. K., am 7. Dezember

1809 an der Universität in Duisburg ein, zwei Tage später

(!!!) legte er dort bei Professor Daniel Erhard Günther die

Prüfung

mit einer 14-seitigen Arbeit "De vi naturae medicatrice" ab. (Deutsch

wäre es "Über die Heilkraft der Natur".)

(Man brauchte nun zur Ausübung des Arztberufes formelle Nachweise,

das war bis dahin nicht so. Deshalb der eilige Vorgang! Einschreibung

bis Dissertation 2 Tage! [X])

In dieser

Dissertation bezog er, Müller, hier der W. M. v. K.-Vater, sich

auf den Animisten und zugleich sehr naturheilenden Kräften

vertrauenden Georg Ernst Stahl, dessen Prinzipien er, Müller,

auch später noch sehr oft anwendete und befolgte.

Die Dissertation

widmete er, Johann Georg Müller, den

Mitgliedern des Düsseldorfer Medizinalkollegiums, darunter Johann

Gotthelf Leberecht Abel. ||| Möglicherweise hatte Johann Georg

Müller jedoch einen Teil seiner Ausbildung in Düsseldorf

absolviert. Dazu gibt es allerdings bislang keine Nach- und Beweise.

Auch in Köln wird er viel an Medizin erlernt haben. Zum Beispiel

am Bürgerspital. Außerdem waren Vorlesungen damals noch frei

für Jedermann. Es sind vieles aber nur Vermutungen. [Siehe

Quelle D, z. B. Seiten 1–6]

|

Quelle hier W, aber offenbar ist die

eine Ur-Quelle dazu das Buch Quelle D. [Siehe ganz unten auf der

Homepage die mit Buchstaben ausgewiesenen Quellen. ||| K. J. hat das

Buch

Quelle D, Herausgeberin Sabine Graumann, mittlerweile selber im

Stadtarchiv Bonn eingesehen.]

Es schrieb sich ein: "Georgius Müller / Honor. doct. med.

Candidatus / Aetas: 28 / Pater: Petrus Müller, Schneidermeister /

Mülheim am Rhein" [Quelle D, Seite 4]

Wir wissen also, dass der Vater von Johann Georg Müller und damit

der Großvater von W. M. v. K. ein Schneidermeister war. |||

Mülheim war damals noch nicht zu Köln eingemeindet. das

geschah erst 1914, also über 100 Jahre später.

|

1808/1809 ||| Am 21.

Dezember

1808 gründen Carl Friedrich Zelter

et al. die "Berliner Liedertafel" / "Zeltersche Liedertafel", den

ersten bürgerlichen Männerchor der deutschen Geschichte. Am

24. Januar 1809 fand die erste reguläre Sitzung statt. [Quelle:

Neue Berliner Musikzeitung 16 (1862), S. 60.]

| Jahr | evtl. Datum |

Ereignisse

Müller (W. M. v. K.) |

Publikationen

Müller UND/ODER Was ringsum

passierte |

| 1810 |

Müllers

Vater, der Arzt Johann Georg Müller, der anfangs offenbar

(nach der Promotion Duisburg) kurz in Euskirchen als Arzt arbeitete,

was wir z. B. aus dem Totenzettel wissen, + 22.9.1842 starb er, ist seit 1810 Kantonsarzt in

Königswinter. (Hinweis: K. J.: Wir müssen

berücksichtigen, dass es die französische Besetzung gab, und

in der Folge auch französische Verwaltungstrukturen, mit der

Zugehörigkeit zu Preußen ab 1815ff. wurde erneut dann alles

anders.)

Königswinter heute:

Hier die Rheinallee et al. Open-Street-Map-Direkt-Link,

Copyright © OSM-Mitwirkende.

[X]

|

[Quelle D, Seite 8. Urquelle dazu ist

offenbar Geheimes Staats-Archiv Preußischer Kulturbesitz, also:

GStA PK, I. HA Rep, 76 VIII A Nr. 1540, Bl. 59 vor.] |

| Jahr | evtl. Datum |

Ereignisse

Müller (W. M. v. K.) |

Publikationen

Müller UND/ODER Was ringsum

passierte

|

1810 ||| 8.2.1810

|

* Geburt des späteren W. M. v.

K.-Freundes Norbert Burgmüller

|

* Geburt von August

Joseph Norbert

Burgmüller (1810–1836), Jugendfreund von W. M. v. K.: *

8. Februar 1810 in Düsseldorf | + 7. Mai 1836 in Aachen.

|

| Jahr | evtl. Datum |

Ereignisse

Müller (W. M. v. K.) |

Publikationen

Müller UND/ODER Was ringsum

passierte

|

1810 ||| 15.3.1810

|

* Geburt des späteren W. M. v.

K.-Schwagers Jacob Becker

|

* In Dittelsheim bei Worms |||| *

Geburt Jacob Becker (15.3.1810–22.12.1872), wurde

Maler, Freund von

Müller,

seit 1833 an der Düsseldorfer Kunstakademie, später, ab ⚭

1838,

auch Ehemann von Müllers Schwester Wally (alias

Walburga Caroline Müller). |||

Müller schreibt ein paar Seiten über Becker (Jakob Becker von

Worms) 1873 in der

Zeitschrift "Der Salon für Literatur, Kunst und Gesellschaft", 2.

Band 1873. Seite 1050 bis 1055.

|

1810 ||| Gründung einer

Männergesang(s)vereinigung durch Hans

Georg Nägeli (1773–1836) in Zürich in der Schweiz.

| Jahr | evtl. Datum |

Ereignisse

Müller (W. M. v. K.) |

Publikationen

Müller UND/ODER Was ringsum

passierte

|

| 1810 ||| 17.6.1810 |

* Geburt des späteren Freundes Ferdinand Freiligrath

|

* Geburt von (Hermann) Ferdinand

Freiligrath, * 17. Juni 1810 in Detmold |

+ 18. März 1876 in

Cannstatt

|

1811 ||| 2. bis 4.11.1811, Napoleon in Düsseldorf

1813 ||| Niederlage Napoleons, Völkerschlacht Leipzig (16.

bis

19.10.1813)

| Jahr | evtl. Datum |

Ereignisse

Müller (W. M. v. K.) |

Publikationen

Müller UND/ODER Was ringsum

passierte |

| 1813 ||| 19.12.1813 |

+ Tod von W. M. v. K.s Großvater

mütterlicherseits. Johann Peter Fuchs stirbt + am 19.12.1813 in

Bodendorf/Ahr. [Quelle B, Bd. 1, S. 379]

Der Dichter und Schriftsteller W. M. v. K. wird diesen (seinen) Opa

mütterlicherseits nie

kennenlernen, weil er erst * 5.3.1816 auf die Welt kommt.

|

Peter Johann Fuchs wurde am

* 23.1.1756 in Köln geboren.

[Quelle B, Bd. 1, S. 379] |

1814 Das Düsseldorfer Lyzeum (damals unter

Direktor Karl Wilhelm Kortüm) wird durch die preußische

Schulbehörde in das „Königliche Katholische Gymnasium“

umgewandelt. W. M. v. K. wird diese Schule ab 1827 (Er als

Neu-Düsseldorfer, anfangs ohne seine Eltern sogar in

Düsseldorf, Müller dort bei einem Oheim wohnend) besuchen.

Heinrich Heine war an dieser Schule auch, allerdings nur bis 1814.

| Jahr | evtl. Datum |

Ereignisse

Müller (W. M. v. K.) |

Publikationen

Müller UND/ODER Was ringsum

passierte |

| 1814 ||| November 1814 |

W. M.

v. K.s Vater, jener Arzt Johann Georg Müller, verfasst als Georg

Müller (zugleich als "Kantonsphysiker") bereits 1814 eine

"Raisonirende Topographie des Cantons Königswinter von Docktor

Georg Müller November 1814". ||| 13 Jahre später wird

er (und nach dem Wegzug von Königswinter, der wird 1820 sein) als

Johann Georg Müller auch für seinen neuen Wirkungsort

Bergheim wieder solch einen Bericht vorlegen:

"Der Kreis

Bergheim um 1827, Preußische Bestandsaufnahme des Landes und

seiner Bevölkerung". [Siehe Quelle D.]

Darin (zum Bericht zu Königswinter 1814) steht zu

Königswinter fast ganz am Anfang: "Das

Städchen zählt 228 Häuser und 1296 Seelen." (Seite 37,

siehe Buch-Angabe hier rechts in der Spalte.)

Hintergrund: Laut Dekret des Generalgouverneus des Gouvernements Berg

vom 16.4.1814 sollten in allen Kantonen des Großherzogstums

"Kantonsphysiker" ernannt werden, zuvor gab es "Kreisphysiker", aber

die politische Gliederung hatte sich "nach Napoleon" erneut

verändert. Zudem: In § 2 des Dekrets wurde so eine

"raisonirende" Darstellung des Cantons gefordert, bei Dienstantritt

zudem. Genauer: Darstellung aller Localitäts-Verhältnisse,

"welche mit dem Gesundheitswohl der Einwohner in dem Kanton in einem

nähern oder entferntern Bezug stehen". [X]

|

In (Johann) Georg Müllers

Paginierung (Handschrift!) von 1814 waren es 48 Seiten. Siehe in: Vom Amt Wolkenburg zum Canton

Königswinter zwischen dem Breitenbacher Graben und der

Siegmündung / von Winfried Biesing Topographie

des Cantons Königswinter von Docktor Georg Müller Physicus

des Cantons und pracktischem Arzte daselbst November 1814 / von Georg Müller.

Transkribiert von Manfred van Rey. [Gesamtwerk.] Hrsg. vom Heimatverein

Siebengebirge e.V., Königswinter, 1984. [Siehe auch ganz unten bei

den Angaben zu Quelle D.]

|

Das

kleine, überschaubare

Königswinter

(ja, mit dem berühmten Petersberg, wo die Queen E. oben im Hotel

mal nächtigen sollte) ungefähr zu Zeiten

von Johann Georg Müller, anfangs hieß er Kantonsarzt – und 2

oder 3 Jahre nach Geburt dessen Sohnes

Wilhelm (alias später dann W. M. v. K.) im Jahr 1816. –

Zwischen 1801 und

1814

wurden die Rheinlande auf persönlichen Befehl Napoleons unter dem

Kommando des Oberst Jean Joseph Tranchot topographisch aufgenommen

(kartiert). Nach dem Tod von Tranchot 1815 setzte Karl von

Müffling das Projekt für die preußische Regierung fort.

Die Bearbeitung wurde angeblich 1828 beendet. [W] [So liest man auch

bei der

Bezirksregierung Köln: 1801–1828, www.bezreg-koeln.nrw.de,

Maßstab angeblich 1:25.000] [An anderer Stelle im Netz findet man

aber auch den Maßstab 1:20.000, vielleicht gab es Karten in

unterschiedlichen Maßstäben bei diesem

Großprojekt.] ||| An anderer

Stelle heißt es zudem: "Kartenaufnahme der Rheinlande durch

Tranchot und

von Müffling (1803 - 1820)". Also nur bis 1820? Oder doch bis

1828? Oder die im heutigen Rheinland-Pfalz nur bis 1820, nur die?

Woanders aber noch bis 1828? Das fragt

K. J. |||

Also: "

Topographische Aufnahme der

Rheinlande" ||| Auch kurz benannt als "Tranchotkarte"

. ||| Hier vor allem vielleicht aus der

Blattnummer

103 / 46 (rrh. =

rechtsrheinisch) [X],

offenbar

diese von 1818/1819 [X], Blattname

"Godesberg /

Königswinter" [X].

Es gibt aber

auch noch "Duisdorf / Bad Godesberg / Königswinter", Blattnummer

102/46r. r. auch für rechtsrheinisch. (Und: Rheinland-Pfalz hat

wohl den einen Teil der Karten in seinem online-Geo-Dienst, NRW aber

den anderen. [X] ||| Diverse Quellenangaben wären

anscheinend möglich, z. B. "Geoportal RLP" ©GeoBasis-DE /

LVermGeoRP (Jahr des

Datenbezugs: 2023 ), Lizenz: dl-de/by-2-0, www.lvermgeo.rlp.de (wenn K.

J. das halbwegs richtig verstanden hat, sehr kompliziert formuliert

dort) ... aber die

preußischen Urkarten, zumindest diese, als

Originale, die liegen offenbar in der Staatsbibliothek Berlin. [X] Ach

ja: Wikimedia Commons bietet etliche Tranchot-Karten-Ausschnitte

"gemeinfrei" zum Download und zur Nutzung. ||| K. J. grüßt

an dieser Stelle den Tranchot-Obelisken auf dem Lousberg in Aachen, ja,

er steht auf Stadtgebiet, Nordrand Innenstadt. Belvedereallee. 52070

Aachen. Lousberg: Open-Street-Maps-

Direkt-Link ©

OSM-Mitwirkende.

1815 ||| Mit Ende des Wiener Kongresses am 9. Juni 1815

(Beschlüsse

in der Kongressakte vom 8.6.1815) wurde das

gesamte Rheinland endgültig ein Bestandteil des Königreichs

Preußen.

1815 ||| Gründung der Liedertafel zu Leipzig

| Jahr | evtl. Datum |

Ereignisse

Müller (W. M. v. K.) |

Publikationen

Müller UND/ODER Was ringsum

passierte

|

| 1815 ||| 30.4.1815 |

Hochzeit von den (später dann)

Eltern des W. M. v. K., Hochzeit von den (später dann)

Eltern des W. M. v. K.,  Hochzeit

in Bodendorf an der Ahr, am 30.4.1815 [Quelle: Taufurkunde

zu

Sohn Wilhelm alias W. M. v. K. in

lateinischer Sprache, Urkunden-Text als Druckschrift in Quelle B, Bd.

1, S. 378, und oben im Kopf dieser Homepage-Seite]. Es sind Johann

Georg (J. Georgius) Müller und Johanna

Katharina (Joanna Catharina) Fuchs, die heiraten.

Hochzeit

in Bodendorf an der Ahr, am 30.4.1815 [Quelle: Taufurkunde

zu

Sohn Wilhelm alias W. M. v. K. in

lateinischer Sprache, Urkunden-Text als Druckschrift in Quelle B, Bd.

1, S. 378, und oben im Kopf dieser Homepage-Seite]. Es sind Johann

Georg (J. Georgius) Müller und Johanna

Katharina (Joanna Catharina) Fuchs, die heiraten.

|

_ |

1815 ||| Beim Wiener Kongress 1815 erhielt

Preußen einen

Teil

seines alten Staatsgebietes zurück. Die Zuordnung des Rheinlands

zu Preußen wurde mit der Unterzeichnung der Wiener Kongressakte

am 9. Juni 1815 völkerrechtlich besiegelt. (Neu hinzu kamen 1815

Schwedisch-Pommern, der nördliche Teil des Königreichs

Sachsen, die Provinz Westfalen und

die Gebiete der späteren Rheinprovinz.) Die Rheinprovinz

entstand dann formal aber erst 1822 aus der Vereinigung der 1816

gebildeten Provinzen

Großherzogtum Niederrhein und Jülich-Kleve-Berg. Die

Rheinprovinz gliederte sich nun in die fünf Regierungsbezirke

Aachen, Düsseldorf, Koblenz, Köln und Trier.

NUN AB DER

GEBURT VON W. M. v. K.

Auf einer

Postkarte

von um 1900 findet sich als Teil der Postkarte dieses Bildnis von

"Hotel Rieffel". Mit der Postkarte warb der damalige (neue)

Besitzer J.

B. Altenburg. "Wie verlautet, ist das auf der Hauptstraße

gelegene Hotel Rieffel an einen Herrn Altenburg verkauft worden." Das

konnte man nämlich am 26.5.1900 im "Echo des Siebengebirges"

lesen. [X] Rechts im Bild ist auch die Tafel zu sehen, die

früher, angebracht an diesem Haus, an die Geburt 5.3.1816 (und nicht 15.3. !!!) von

Wolfgang

Müller (hier also ohne den Zusatz "von Königswinter")

erinnerte. 1816 war es wohl noch kein Hotel. ||| An Stelle des Hotels

in der Hauptstraße, heute ist

es

die Hauptstraße 403 ... (früher waren die Nummern aber

anders,

HOTEL RIEFFEL war früher, am selben Ort!, auch mal die Hausnummer

148, dort in

Königswinter) ... da findet sich allerdings heute ein Neubau mit

Wohnungen,

Arztpraxen und unten einem Supermarkt. Kein Auf-W. M. v.

K.-Hinweisschild mehr!!! [X]

Auf einer

Postkarte

von um 1900 findet sich als Teil der Postkarte dieses Bildnis von

"Hotel Rieffel". Mit der Postkarte warb der damalige (neue)

Besitzer J.

B. Altenburg. "Wie verlautet, ist das auf der Hauptstraße

gelegene Hotel Rieffel an einen Herrn Altenburg verkauft worden." Das

konnte man nämlich am 26.5.1900 im "Echo des Siebengebirges"

lesen. [X] Rechts im Bild ist auch die Tafel zu sehen, die

früher, angebracht an diesem Haus, an die Geburt 5.3.1816 (und nicht 15.3. !!!) von

Wolfgang

Müller (hier also ohne den Zusatz "von Königswinter")

erinnerte. 1816 war es wohl noch kein Hotel. ||| An Stelle des Hotels

in der Hauptstraße, heute ist

es

die Hauptstraße 403 ... (früher waren die Nummern aber

anders,

HOTEL RIEFFEL war früher, am selben Ort!, auch mal die Hausnummer

148, dort in

Königswinter) ... da findet sich allerdings heute ein Neubau mit

Wohnungen,

Arztpraxen und unten einem Supermarkt. Kein Auf-W. M. v.

K.-Hinweisschild mehr!!! [X]

| Jahr | evtl. Datum |

Ereignisse

Müller (W. M. v. K.)

|

|

Publikationen

Müller UND/ODER Was ringsum

passierte

|

1816 ||| 5.3.1816

|

* Geburt des W. M. v. K. am

5.3.1816, in Königswinter

am Rhein, Dienstag, nachts um 1 Uhr, als erster Sohn

des Arztes Johann Georg Müller und von Johanna

Katharina Müller geb. Fuchs: Peter

Wilhelm Carl Müller heißt das Baby (und der später mal

als

"Wolfgang

Müller von Königswinter" bekannte Schriftsteller)

bürgerlich. Rufname aber offenbar Wilhelm

Müller.

+ gestorben ist W. M. v. K. am 29.6.1873 in Wadenheim (erst 1875

offiziell Neuenahr heißend), genauer: in Beul, welches heute

Ortsteil von Bad Neuenahr-Ahrweiler ist. Dort liegt auch der Kurpark.

[Geburtsurkunde und Taufurkunde verweisen auf den

* 5.3.1816, nicht auf den 15.3.1816 !!!,

Wortlaut

beider Dokumente in

Druckschrift z. B.

in Quelle B, Bd. 1, S. 378]. (Geburtsurkunde im Original befindet sich

offenbar im Stadtarchiv Königswinter.)

Das Geburtshaus (abgerissen, Neubau, Standort war die heutige

Hauptstraße Nr. 403) firmierte später als "Hotel Rieffel",

"Alt Heidelberg" und "Hotel Adler". [X]

|

|

* 15.5.1816

Geburt

des Malers

Alfred Rethel, Müllerfreund in Düsseldorf, er wird am +

1.12.1859 in Düsseldorf sterben.

Müller sollte dann

über ihn

das Buch "Alfred Rethel. Blätter der Erinnerung" schreiben. 1861

erscheint es. 185 Seiten.

|

1816 ||| Es wurde in Preußen das Verbot der

politischen

Vereine

bestätigt und auf die neuen Landesteile ausgedehnt. Erst über

die Revolution 1848 kam es zur Vereinsfreiheit.

| Jahr | evtl. Datum |

Ereignisse

Müller (W. M. v. K.) |

Publikationen

Müller UND/ODER Was ringsum

passierte

|

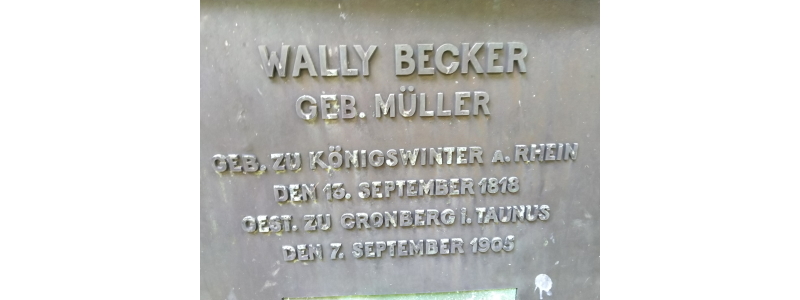

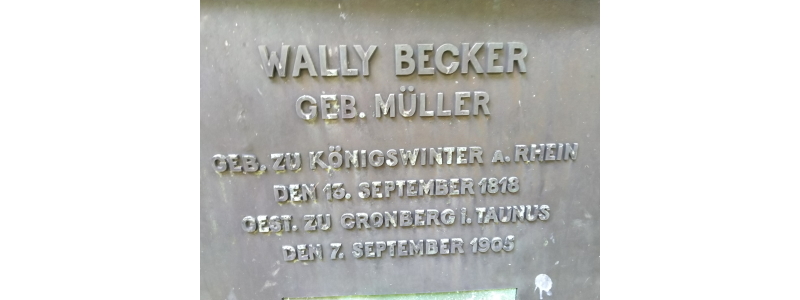

1818 ||| 13.9.1818

|

* 13.9.1818 Geburt

der W. M.

v. K.-Schwester Wally

(Walburga Caroline)

Müller in Königswinter, später verheiratet zu

Wally

Becker. So steht das Datum auf Grabplatte auf dem Hauptfriedhof

Frankfurt, von K. J. selber vor Ort am 14.9.2023 gecheckt und

fotografiert. [X]

[Hinweis 1: In Quelle D, S. 9, Fußnote 37, steht allerdings

2 x anderes: a) 13.9.1817

und b) Pauline statt

Caroline.] [X]

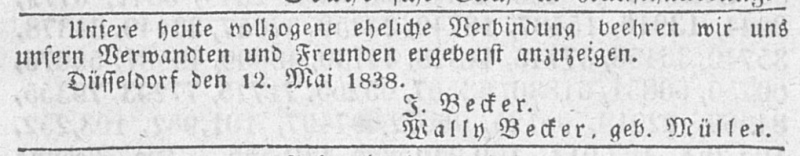

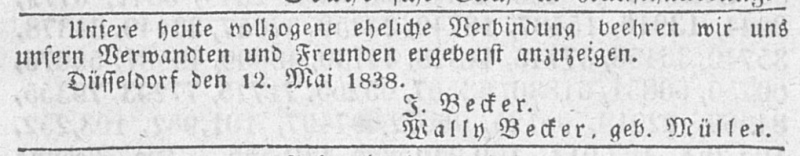

Heirat mit Jacob Becker, dem Maler und später Professor, war laut

Graumann am 12.5.1838. [Sabine Graumann beruft sich bei ihren Angaben

auf Informationen des Ur-Ur-Enkels von Wally: Lodwig Graf

Schimmelpenninck in den

Niederlanden ... und auch noch auf Freifrau und Freiherr, also Bettina

und

Johann

Philipp, von Bethmann, Frankfurt. Und auf das Stadtarchiv

Kronberg/Taunus.] [X] Zugleich: Das Becker-Grab ist ein Ehrengrab in

Frankfurt. Die Daten werden dann doch auch stimmen. [X]

Wally Becker hatte u. a. die Tochter Maximiliane, die den erfolgreichen

Eugen Lucius der späteren Höchst-Werke heiratete. Aus dieser  Maximiliane-Eugen-Ehe

ging eine Eugenie Wally Marianne Lucius (1864–1941) hervor, die in

die Niederlande zur bedeutenden Familie Schimmelpenninck (hier: Maximiliane-Eugen-Ehe

ging eine Eugenie Wally Marianne Lucius (1864–1941) hervor, die in

die Niederlande zur bedeutenden Familie Schimmelpenninck (hier:

Lodewijk

Hieronymus Graf/graaf Schimmelpenninck)

hin(ein)heiratete.

Die Tochter dieses neuen Schimmelpenninck-Paares wiederum

verklammerte sich dann wieder zurück Richtung Hessen mit dem

Bankhaus Bethmann. Denn:

Simon Moritz Freiherr von Bethmann (1887–1966) heiratete  1914

diese Maximiliane Gräfin Schimmelpenninck (1889–1966). Letztlich

sind es auch alle Angehörige der Familie des W. M. v. K., alles

weitverzweigt, Bethmann ist ja auch wieder mal ein großes

Bankhaus. [X] 1914

diese Maximiliane Gräfin Schimmelpenninck (1889–1966). Letztlich

sind es auch alle Angehörige der Familie des W. M. v. K., alles

weitverzweigt, Bethmann ist ja auch wieder mal ein großes

Bankhaus. [X]

[Hinweis 2: Laut Grabstein in Frankfurt aber sieht es für Wally

Becker nach Geburt * 13.9.

aus,

zudem deutlich nach 1818. Also *13.9.1818.] Siehe dazu das verkleinerte

Foto hier unten.

[X]

|

+ Tod der Schwester von W. M. v. K.

Wally

Becker, geb. Müller, in Kronberg/Taunus, war offenbar am + 7.

September 1905, z. B. nach Angaben auf der Gussplatte

im Grabstein auf dem Hauptfriedhof Frankfurt/M. [X] Angaben zum Tod

wie 1912 (laut ADB und DNB = Deutsche Nationalbibliothek,

gnd/116105267) scheinen,

zumindest laut Datum auf

dem Grabstein/Gussplatte, nicht

zuzutreffen.[X]

Auch die Quelle D, S. 9, siehe links die Angaben, weist auf den +

7.9.1905 als Todestag hin, Ort des Todes auch hier: Kronberg/Taunus.

[X] Bzw. Cronberg in der alten Schreibweise.

Das Grab findet sich in Gräberfeld F, Nummer 143, gar nicht so

weit von dem Mausoleum Reichenbach-Lessonitz, einem auffälligen

und stattlichen Bau in rotem Sandstein. Man muss nur da

weitkreisig herumgehen und stößt bald auf das Ehrengrab zu

Maler und

Städel-Professor Jacob Becker, "Becker von Worms". |

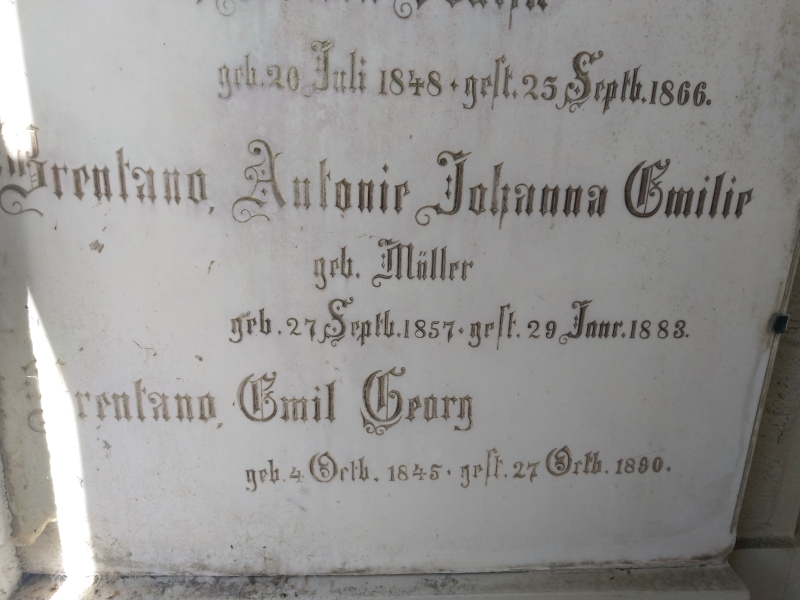

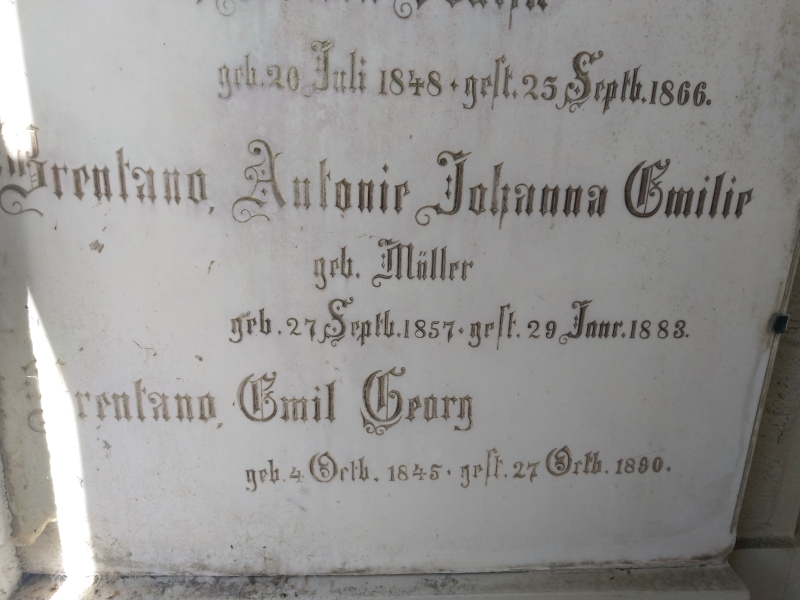

Diese

Grabplatte findet man bei dem

Grab des Malers Jacob Becker und seiner Ehefrau Wally Becker, geborene

Müller. Sie ist die Schwester des W. M. v. K. Das Foto stammt vom 14.9.2023 und wurde

von K. J. selber auf dem Hauptfriedhof Frankfurt/M. gemacht. [X]

1818 ||| Der heutige

Musikverein Düsseldorf hatte im

"Bürgerchor" (gegründet 1818) seinen Vorläufer. Name

heute: "Städtischer Musikverein zu Düsseldorf e. V. gegr.

1818".

| Jahr | evtl. Datum |

Ereignisse

Müller (W. M. v. K.) |

Publikationen

Müller UND/ODER Was ringsum

passierte |

| 1819 |

* Geburt der Müller-Schwester

Maria Gertrudis Müller im Jahr 1819 in Königswinter.

Sie war

nach Wilhelm (alias W. M. v. K.) und Wally/Walburga das dritte Kind von

Johann Georg Müller und Johanna Catharina/Katharina Müller

geb. Fuchs.

+

Tod der Maria Gertrudis Müller am 15.6.1826 in Bergheim. Im Alter

von sieben Jahren. Bruder W. Müller wird den Tod Jahre später

noch in einem Gedicht verarbeiten.

|

[Laut Quelle D, S. 26, Fußnote

122, findet sich die Sterbeurkunde als Nr. 31/1826 im Landesarchiv NRW,

Brühl (mittlerweile ist die Abteilung Rheinland nach Duisburg

umgezogen, K. J.)] [X]

|

| Jahr | evtl. Datum |

Ereignisse

Müller (W. M. v. K.) |

Publikationen

Müller UND/ODER Was ringsum

passierte |

| 1820 |

Schwere

Erkrankung der gesamten

Müller-Familie in Bergheim. ||| Und im November 1820 hat

Johann

Georg Müller auch noch einen Unfall gehabt.

|

[Quelle D, S. 25, Urquelle dazu

offenbar Geheimes Staats-Archiv Preußischer Kulturbesitz,also:

GStA PK I. HA Rep 76 VIII A Nr. 1540, Bl. 75vor.] [X]

|

| Jahr | evtl. Datum |

Ereignisse

Müller (W. M. v. K.) |

Publikationen

Müller UND/ODER Was ringsum

passierte |

| 1821 ||| 3.2.1821 |

* Geburt

des W. M. v. K.-Bruders Eduard, also: Eduard Wilhelm Salentin

Müller. * 3.2.1821 in Bergheim. [Laut Quelle D, S. 23,

Fußnote 107, ist die Geburtsurkunde Nr. die 8/18121 für

Bergheim und ist im Landesarchiv NRW, in Brühl (mittlerweile war

aber der Umzug

der Abteilung Rheinland nach Duisburg, K. J.) zu finden.] |

Eduard Müller, der Bruder, soll in Antwerpen beim Bruder

des Vaters, bei Peter Wilhelm Müller, eine Ausbildung zum Kaufmann

gemacht haben und später in die Vereinigten Staaten gegangen sein.

[Das steht zum Beispiel in Quelle D, Seite 26, Fußnote 123.

Sabine Graumann beruft sich aber auch oft auf (Ur-)Quelle B.]

|

| Jahr | evtl. Datum |

Ereignisse

Müller (W. M. v. K.) |

Publikationen

Müller UND/ODER Was ringsum

passierte |

| 1821 ||| 16.3.1821 |

Brief von Johann Georg Müller

an

die Regierung, Sitz Köln, er möchte

aus der

Kreisphysikus-Stelle Bergheim entlassen werden, er könne

nicht

mehr reisen, nicht mehr über Land reiten, was aber für die

Stelle in

Bergheim nötig wäre.

|

[Quelle D, S. 25, Fußnote 116,

Urquelle dazu offenbar Geheimes Staats-Archiv Preußischer

Kulturbesitz, also. GStA PK I. HA Rep 76 VIII A Nr. 1540, Bl. 59vor–Bl.

60

rück.] |

| Jahr | evtl. Datum |

Ereignisse

Müller (W. M. v. K.) |

Publikationen

Müller UND/ODER Was ringsum

passierte |

| 1821 ||| 28.4.1821 |

Dem Rücktrittsgesuch

des Johann Geogr Müller als Kreisphysikus in Bergheim wird

stattgegeben. Er bekommt die Erlaubnis, sich in Köln als

Arzt niederzulassen. ||| Offenbar hatte J. G. Müller am 14.4.1821

noch einen (weiteren) Sturz.

[K. J. fragt sich, ob eventuell die Stürze deshalb berichtet

wurden, oder als sehr schlimm

berichtet wurden, um auf diese Weise

Bergheim und diese Stelle endlich verlassen zu dürfen. Die

Stürze also als bewusst eingesetzer Anlass und auch Grund.]

J. G. Müller hatte aber auch schon am 26.4.1821, zwei Tage vorher,

einen neuen Brief

abgesandt: Nun will er gar nicht mehr nach Köln, sondern (doch) in

Bergheim bleiben. U. a. spricht er von den "greisen armen Eltern", die

von seinem Lohn abhängen.

[K. J. fragt sich, ob nun wirtschaftliche Überlegungen, wie man

die Gesamtfamilie Müller finanziell über Wasser halten werde,

zu diesem erneuten Umschwung geführt haben könnten. Denn

glücklich schien die Familie dort in Bergheim nicht geworden zu

sein.]

|

[zu: 28.4.1821: Quelle D, S. 25,

Fußnote 117,

Urquelle dazu offenbar Geheimes Staats-Archiv Preußischer

Kulturbesitz, also: GStA PK I. HA Rep 76 VIII A Nr. 1540, Bl. 63vor.

||| Zu Brief

des Arztes vom 26.4.1821, selbe Quelle, aber Bl. 67vor. ] |

| Jahr | evtl. Datum |

Ereignisse

Müller (W. M. v. K.) |

Publikationen

Müller UND/ODER Was ringsum

passierte |

| 1821 ||| 24.5.1821 |

Nun wird plötzlich die "Bestallung" als Kreisarzt für

Bergheim erneuert. Johann Georg Müller geht nicht als

niedergelassener Arzt nach Köln, sondern bleibt in Bergheim im Amt.

|

[Quelle D, Seite 25/26,

Fußnote 119,

Urquelle dazu offenbar Geheimes Staats-Archiv Preußischer

Kulturbesitz, also: GStA PK, I. HA Rep 76 VIII A Nr. 1540, Bl. 69vor.]

|

| Jahr | evtl. Datum |

Ereignisse

Müller (W. M. v. K.) |

Publikationen

Müller UND/ODER Was ringsum

passierte

|

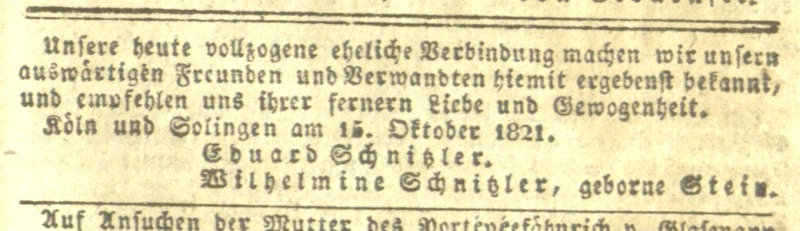

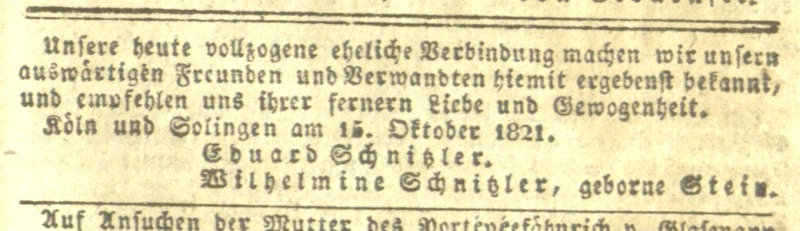

1821 ||| 15.10.1821

|

Hochzeit

der späteren

Schwiegereltern des W. M. v. K.: Es heiraten Carl/Karl Eduard

Schnitzler, kurz Eduard Schnitzler, und Wilhelmine Stein. ||| Kinder

werden sein: Eduard Julius | Robert (später übrigens ein

Zeuge der

Sterbebeurkundung zu W. M. v. K.s + Tod in Beul/Wadenheim, heute Bad

Neuenahr, im Jahr 1873) | Ernst Otto | Emilie

(sie heiratet 1847 den W. M. v. K.) | Helena? | Karl Arnold? Hochzeit

der späteren

Schwiegereltern des W. M. v. K.: Es heiraten Carl/Karl Eduard

Schnitzler, kurz Eduard Schnitzler, und Wilhelmine Stein. ||| Kinder

werden sein: Eduard Julius | Robert (später übrigens ein

Zeuge der

Sterbebeurkundung zu W. M. v. K.s + Tod in Beul/Wadenheim, heute Bad

Neuenahr, im Jahr 1873) | Ernst Otto | Emilie

(sie heiratet 1847 den W. M. v. K.) | Helena? | Karl Arnold?

1822 wird der oben erwähnte Gatte Karl Eduard

Schnitzler (1792–1864) Teilhaber bei

dem

Kölner Handelsgeschäft „J. H. Stein“ (Stein = Familie seiner

Ehefrau), welches später zur

Bank

umgewandelt wird. [Quelle F]

|

Wilhelmine Stein (* 7. März

1800 in Köln; + 25. Dezember 1865

ebenda) war die Tochter ... des Johann Heinrich Stein, Gründer des

späteren Bankhauses J. H. Stein (J. H. Stein verstarb bereits vor

der

Hochzeit seiner

Tochter, 1820) ... und der Katharina Maria Peill (1778–1854).

Sie heißt nach der

Hochzeit möglicherweise Wilhelmine

Schnitzler-Stein, und nicht nur Schnitzler, darauf deutet

zumindest eine

Widmung von W. M. v. K. in seiner

Publikation "Vier Burgen", 1862, hin. [X]

|

Hier

sehen wir die Hochzeitsanzeige (Hochzeit  war am 15.10.1821)

Schnitzler/Stein in der Kölner Zeitung "Welt- und Staatsbote" vom

18.10.1821.

Dieselbe Anzeige findet sich auch in der "Kölnischen Zeitung",

allerdings

vom 20.10.1821. [X]

war am 15.10.1821)

Schnitzler/Stein in der Kölner Zeitung "Welt- und Staatsbote" vom

18.10.1821.

Dieselbe Anzeige findet sich auch in der "Kölnischen Zeitung",

allerdings

vom 20.10.1821. [X]

| Jahr | evtl.

Datum |

Ereignisse

Müller (W. M. v. K.) |

Publikationen

Müller UND/ODER Was ringsum

passierte

|

1822 ||| 9.2.1822

|

+ Tod

der Müller-Großmutter

Johanna Walburga Fuchs, geb.

Jansen, am + 9.2.1822 in Bodendorf an der Ahr.

Ehemann Johann

Peter

Fuchs, Müllers Opa mütterlicherseits, war bereits +

19.12.1813

verstorben, also noch vor der * Geburt von W. M. v. K. 1816.

[Quelle B, Bd. 1, S. 8 und Ahnentafel Fuchs vom Heimatarchiv Bad

Bodendorf.]

W. M. v. K. s Vater Johann Georg Müller verkauft

1822

seine letzten Weinberge/Grundstücke in Königswinter. Offenbar

um in Bodendorf aus dem Nachlass seiner Mutter Land von ebenfalls

erbenden Verwandten etwas anzukaufen. (?) Oder um anderes in Bodendorf

aufzukaufen. (?)

Vererbt worden war der Familie (eher wohl der Johanna Katharina,

Müllers Mutter) nach dem Tod von Johanna Walburga Fuchs offenbar

der "Landskroner Zehnthof".

(Siehe Zitat direkt hier unten.)

Zitat zum späteren Neubau der Müller-Familie in Bodendorf,

Hauptstraße 138: "Das

Haus ist nicht allein deswegen bemerkenswert, weil es deutlich

außerhalb des alten Dorfkerns errichtet worden, zudem sehr gut

erhalten

und stilistisch in einer Reihe mit dem jetzigen Pfarrheim und Feys Haus

zu sehen ist, sondern weil die Erbauer die Eltern des später

berühmten

rheinischen Dichters Wolfgang Müller von Königswinter gewesen

sind, die

durch Erbschaft zunächst Mitbesitzer des Landskroner Zehnthofs

waren." [Zitat aus Dr. Jürgen Haffke, Text "Sinzig-Bad

Bodendorf", Homepage-Stand: 03-Apr-2021, abgerufen am 1.4.2023. Direkt-Link] Weiteres

Zitat daraus: "Dass auf dem Gelände der drei Häuser

Hauptstraße 107, 111 und 113 der Landskroner Zehnthof gestanden

hat, lässt sich nicht mehr unmittelbar erkennen."

1802 Ersteigerung, und dann

1822ff. Vererbung des "Landskroner Zehnthofes" in der Familie

Fuchs/Müller, denn wir

lesen bei >>Die Landmessung von 1792 und andere

Bodendorfer Flurvermessungen, von Dr. Karl August Seel, Heimatjahrbuch

des Kreises Ahrweiler 1992<<, ab Seite 55 findet sich der

Gesamttext, konkret zu dem Mess-Stein/Grenz-Stein Nr. 10: "Dr. Georg Müller, Düsseldorf.

Schwiegersohn des Jean Peter Fuchs aus Bonn und Vater des seinerzeit

berühmten rheinischen Dichters Wolfgang Müller zu

Königswinter. Fuchs ersteigerte

1802 von Freiherr vom Stein den

Landskroner Zehnthof in Bodendorf (Hauptstraße 109, 111, 113). Das

Haus Hauptstraße 138 wurde später von

Müller als

Feriendomizil (um 1835) erbaut. Dort ist der abgebildete Stein

aufgestellt, zwei weitere sind bekannt." [Frage K. J.: Was wurde

aus

dem Zehnthof, nachdem Johann Georg Müller, der Arzt-Vater von W.

M. v. K. bzw. eher seine Ehefrau Johanne Müller, geb. Fuchs,

diesen geerbt hatte? Verkauft? Abgerissen? Warum? Wann?]

|

Großmutter mütterlicherseits

zu W. M. v. K. war Johanna Walburga Fuchs, geb. Jansen, * 20.2.1764,

Rees | + 9.2.1822 Bodendorf.

Großvater mütterlicherseits zu W. M. v. K. war Johann Peter

Fuchs, * 23.1.1756 Köln | + 19.12.1813 Bodendorf.

[Angaben laut Quelle B, Bd. 1, S. 379, aber auch laut Ahnentafel Fuchs

vom Heimatarchiv Bad Bodendorf.]

|

27.6.1822 ||| Formaler

Beginn

der

"Rheinprovinz" als Teil von Preußen, aber bereits ab 1815, Wiener

Kongress, gehörten diejenigen Gebiete, die 1822 zur "Rheinprovinz"

wurden, schon zum Königreich Preußen.

| Jahr | evtl. Datum |

Ereignisse

Müller (W. M. v. K.) |

Publikationen

Müller UND/ODER Was ringsum passierte

|

1822 ||| 11.7.1822

|

* Geburt von W. M.

v. K.s

späterer Ehefrau

Emilie Schnitzler in Solingen. *

Am 11.7.1822 [X] (am Abend um

acht Uhr) in Solingen, +

gestorben ist sie am 2.6.1877 mit 54 Jahren.

[Geburtsurkunde bzw. Abschrift dazu vom 23.10.1847, Abschrift wurde

vermutlich für

die Hochzeit Emilie/Wilhelm (alias Wolfgang) im November 1847

angefertigt, in

Quelle C] [als Druckbuchstaben-Text auch in B, Bd. 1, S. 410, in Anm.

35] [X]

|

Der

Linzer (hier: das Linz am Rhein) Männer-Gesang-Verein (MGV) wird

1822

gegründet.

|

| Jahr | evtl. Datum |

Ereignisse

Müller (W. M. v. K.) |

Publikationen

Müller UND/ODER Was ringsum

passierte

|

1822 ||| 7.12.1822

|

*

Geburt von W. M. v. K.s Bruder Karl Müller in

Bergheim an der Erft. *

7.12.1822. Er wird dort auch sterben, in jungen Jahren. Als

Kind. [Quelle B, Bd. 1, S. 380] Und zwar 1826. [Laut Quelle D.]

W. M. v. K. war 1816 der Erstgeborene. Seine sechs Geschwister waren a)

Wally/Walburga Müller,

* geboren in Königswinter 1818, + Tod

1905 Kronberg/Taunus b) Maria

Müller,

* geboren in Königswinter 1819, + Tod in Bergheim 1826 c) Karl

Müller, * Geburt 1822 in Bergheim, + Tod 1826 in Bergheim

d) Heinrich

Müller, * Geburt und + Tod am gleichen Tag, am 15.9.1824, in

Bergheim e) Eduard Müller,

* geboren 1821 in Bergheim, + Tod

vermutlich in den Vereinigten Staaten

f) August Müller bzw. Ludwig

August Müller * geboren 1827 in Bergheim, + Tod noch

unklar, spielte in Frankfurt bei der Vor-Gründung zur

späteren

Hoechst AG eine wichtige Rolle.

(Zusammen waren es sieben

Kinder/Geschwister.) [X]

Dieser letzgenannte August bzw. Ludwig August Müller (oder August

Ludwig Müller?) wird als

Mit-Geldgeber zu den drei Eignern/Gründern der

Teerfarbenfabrik/Anilinfabrik in Hoechst gehören:

"Theerfarbenfabrik Meister Lucius & Co." Sie ist der

Vorläufer der heute weltberühmten HOECHST AG, die aber so

nicht mehr heißt. [X]

|

HINWEIS AUF SPÄTER: 1828 zieht die

Familie Müller von

Bergheim nach

Düsseldorf. W. M. v. K. war aber schon vorab, ab 1827, (alleine)

dort, um

die

Schule/Gymnasium in Düsseldorf zu besuchen. Er wohnte dazu bei

einem Onkel. |

1823 ||| Gründung

eines

Gesangsvereins in Schwäbisch Gmünd.

1823 ||| Gründung der

Hamburger Liedertafel.

1823 ||| Gründung des

Festkomitees Kölner Karneval als

„Festordnendes Comites“ – und Gründung von

Karnevalsgesellschaften, als ein Beispiel (heute als) „Die Grosse von

1823 Karnevalsgesellschaft e. V. Köln", sie gilt als erste

Kölner Karnevalsgesellschaft, als ein weiteres Beispiel die Roten

Funken

... heute offiziell als "Kölsche Funke rut-wieß vun 1823 e.

V." ||| Zugleich erster offizieller Karnevalszug. 2023 feierte man das

200-jährige Karnevals-Jubiläum in Köln, auf dem

Rosenmontagszug fuhr der "Heldenwagen" des offiziellen Zuges 1824 als

Nachbau mit. ||| Der Delphinwagen (Farbe golden!) von 1824 ist eine

Persiflage zum Motto „Thronbesteigung des Helden Karneval“ und ist

zugleich eine Hommage an die Geburtsstunde des Rosenmontagszugs. Der

erste „Held Carneval“, Ciolina Zanoli, wurde in diesem Gefährt

damals um den Kölner Neumarkt (den gibt es ja heute noch) gefahren.

1824 ||| Basler Gesangsverein

gegründet, heute der älteste noch

bestehende Chor in der Schweiz.

1824, Mai ||| Gründung des Stuttgarter

Liederkranzes, unter

den

Gründern auch Gustav Schwab. HINWEIS: In seinem (Schwabs) und

Chamissos

Musenalmanach

werden 1836 zwei Gedichte von Müller publiziert. [X] In 1836 gab

es mit Schwabs und Chamissos Buch namens Musenalmanach zugleich wohl

die

erste gedruckte

Müller-Publikation überhaupt. [X]

1824 Düsseldorf ||| 1824 druckte die

Düsseldorfer

Zeitung

– ganz ähnlich wie die Kölnischen Zeitung – zum Kölner

Karnevalsmotto "Der Besuch der Prinzessin Venetia beim Helden Carneval"

Karnevalsprogramme, fiktive Gesandtenberichte, Manifeste u. ä. ab.

[Quelle M, S. 59]

| Jahr | evtl. Datum |

Ereignisse

Müller (W. M. v. K.) |

Publikationen

Müller UND/ODER Was ringsum

passierte

|

1824 ||| 19.9.1824

|

* Geburt

von Bruder Heinrich

Müller in

Bergheim an der Erft. * 19.9.1824. Auch er wird, wie Karl, dort

aber dann sterben, in

jungen Jahren. Als Kind. (Zudem stirbt in Bergheim noch Schwester

Maria.)

1828 zieht die "Restfamilie" Müller dann nach Düsseldorf. (W.

M. v. K. war schon vorab und allein 1827 dorthin gezogen, um das

Gymnasium zu besuchen. Er wohnte bei einem Onkel.) [Quelle B, Bd. 1, S.

380]

|

Ende 1824: Kreisphysikus und Vater

Johann Georg Müller wird für den Kreis Bergheim mit

der Aufgabe betraut, eine Übersicht der

Gesundheits- und Krankheitsverhältnisse mit Blick auf die

geografische Umwelt zu verfassen, auch mit Bezug zu den

alltäglichen

Lebenssituationen der Menschen.

[Quelle D] Er hatte dies bereits 1814 für Königswinter getan.

Als Cantonsphysicus damals. [Siehe auch bei D ganz unten auf dieser

Homepage-Seite.]

|

1826 Düsseldorf |||

Es

schlossen sich „capabele Bürger“ zu einer losen

Carnevals-Vereinigung zusammen. [Siehe Chronik des AVdK.]

1826 Düsseldorf |||

Wilhelm

von Schadow wird Direktor der Düsseldorfer

Kunstakademie. Der Kreis um Schadow gilt als Beginn der

"Düsseldorfer Malerschule". Müller (W. M. v. K.) sollte

Schadow

natürlich später auch kennenlernen. Und: Düsseldorf wird

1826 Sitz des Provinziallandtags.

| Jahr | evtl. Datum |

Ereignisse

Müller (W. M. v. K.) |

Publikationen

Müller UND/ODER Was ringsum

passierte |

| 1826 ||| 15.6.1826 |

Maria Gertrudis Müller

stirbt.

Maria ist eine Schwester von W. M. v. K. ||| + Tod der Maria am +

15.6.1826 in Bergheim. Im Alter von sieben Jahren. ||| Müller wird

später zum Gedächtnis an diese Maria ein Gedicht schreiben.

Sie war demnach *1819 in Königswinter geboren worden.

|

[Laut Quelle D, S. 26, Fußnote

122, findet sich die Sterbeurkunde als Nr. 31/1826 im Landesarchiv NRW,

Brüh (mittlerweile ist die Abteilung Rheinland nach Duisburg

umgezogen, K. J.)] |

| Jahr | evtl. Datum |

Ereignisse

Müller (W. M. v. K.) |

Publikationen

Müller UND/ODER Was ringsum

passierte

|

1827 ||| 3.1.1827

|

* Geburt

von Bruder August

Müller in

Bergheim an der Erft. * 3.1.1827 [Quelle B, Bd. 1, S. 380].

Offenbar ist er als "Ludwig August Müller" dann später (als

Geschäftsmann) öffentlich

aufgetreten.

Oder als "L. Aug. Müller". Oder als "L. A. Müller".

Im

Buch

"Zum

stillen

Vergnügen" (1865) von W. M. v. K. steht eine Widmung an

seine 1865

(noch lebenden) Geschwister: "An

meine lieben Geschwister, Walli, Eduard und August." [X] W. M.

v. K. nannte den Bruder also August, nicht Ludwig, auch nicht Ludwig

August.

Wir finden in in der "Wiener Handels- und Börsenzeitung",

Mittwoch, 21.9.1859, Ausgabe Nr. 214, fortlaufende Seite 2075, einen

Hinweis auf "L. Aug. Müller": Es geht um eine "Agence commerciale

et industrielle Belgique". Sie vertritt in Russland belgische

Handelshäuser und Banken und Fabriken etc. Zugleich errichtete man

in Belgien eine "Agence russe", sie soll Aufträge aus Russland an

belgische Fabrikanten et al. vermitteln. "An der Spitze der

Brüsseler Agence steht Herr L. A. Müller, Chef des Hauses L.

Aug. Müller und Komp.", lesen wir. [X]

|

Ludwig August Müller ist 1863 einer von drei Gründern der

Firma "Meister, Lucius & Co", Vorläufer-Firma der Hoechts AG,

die Herren Meister und Lucius sind jeweils Ehemänner zu zwei

Müller-Nichten.

August bzw. Ludwig August Müller war aber

wohl mehr Geldgeber (Investor) und Geschäftsmann, nicht Chemiker,

und

dürfte deshalb nicht Teil des Firmennamens gewesen sein.

Vielleicht auch, weil er in damals Belgien ansässig war (???).

Aber er, Ludwig

August Müller,

hat mitgezeichnet. Siehe Bildauschnitt hier unten [X]

|

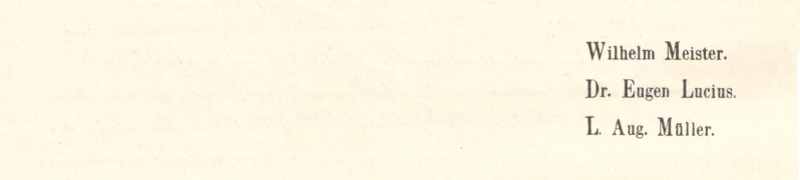

AUSSCHNITT

AUS EINEM BRIEF/RUNDSCHREIBEN. Januar 1863. Firma "Meister, Lucius

& Co.", Mitunterzeichner ist

W. M. v. K.-Bruder August bzw. Ludwig August Müller, Bildquelle:

Wikimedia Commons,

Datei:Hoechst_AG_Erstes_Rundschreiben_1863.jpg, abgerufen am 17.9.2023

[X] Siehe den Brief als Scan komplett auch hier: DIREKTLINK zu "Einige Personen zu und um Wolfgang

Müller von Königswinter". [X]

| Jahr | evtl. Datum |

Ereignisse

Müller (W. M. v. K.) |

Publikationen

Müller UND/ODER Was ringsum

passierte

|

| Herbst 1827 |

W. M.

v. K. wird zuerst ganz alleine (!) von Bergheim nach

Düsseldorf gehen/umziehen, dort bei einem Onkel (Oheim)

namens Breitenstein (dessen Ehefrau war eine Schwester von W. M. v. K.s

Mutter) wohnen und

das Königliche Gymnasium unter Direktor Brüggemann besuchen.

[Quelle B, Bd. 1, S. 9] (Bis zum Abitur 1835 ist W. M. v. K. auf dem

Gymnasium. Siehe dazu weiter unten in dieser Zeitleiste.)

Es gibt

Jahres-Berichte für dieses Gymnasium, auch für 1827. Darin

steht J. H. Th. Brüggemann als (neuer) Direktor (und

Verantwortlicher für den Jahresbericht). Gedruckt bei der J. E.

Dänzer'schen Buchdruckerei 1827. [X] Der alte Direktor,

Konistorialrath Dr. Kortüm, wurde offenbar auf eigenen Wunsch von

seiner Position entbunden. Seite 19 [X] Das neue Schuljahr sollte am

11.10.1827 beginnen. Laut Seite 23.[X] Das alte Schuljahr, welches hier

im Jahresbericht den Kern bildet, begann am 26.10.1826. [X] Es ist von

328 Schülern insgesamt die Rede, aber unter Zählung der

Abgänge und Zugänge. [X] In der Sexta waren bei

Schuljahresende 56 Schüler. Seite 20. [X] Ordinarius in der Sexta

war Dr. Honigmann. ||| Aber Müller wird ja erst ab 11. Oktober

1827 (neues Schuljahr) das Gymnasium besucht haben.

|

Die Eltern und Geschwister werden erst

1828 nach

Düsseldorf umziehen. Erste Adresse offenbar Neustaße.

[Quelle B, Bd.

1, S. 9]

1835 wird W. M. v. K. seine Reideprüfung ablegen (Abitur), laut

Jahresbericht 1834/1835 ist Dr. Fr. Wüllner der Direktor.

|

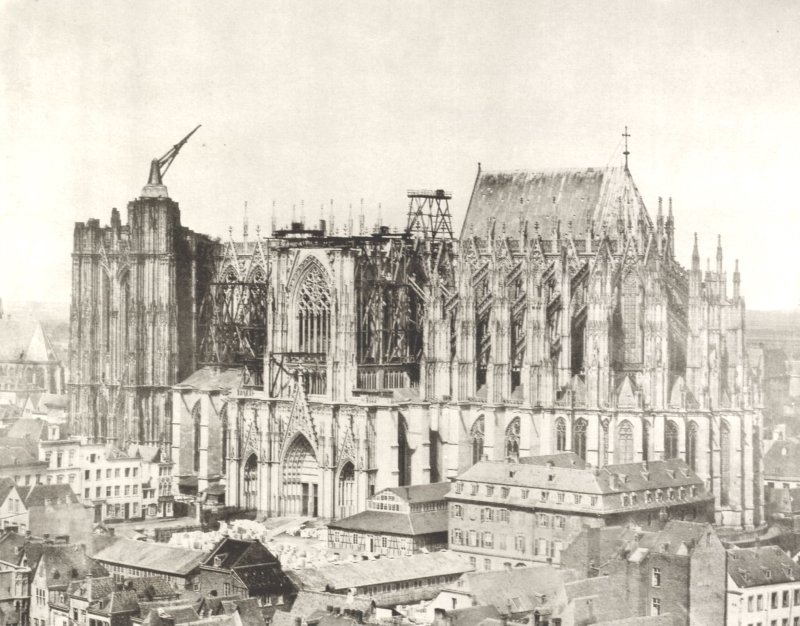

Das einstige "Königliche

Gymnasium", wo W. M. v. K. Schüler war. Früher:

"Kurfürstliches Gymnasium“, letzteres 1803 aufgelöst und als

„Lyzeum“ fortgeführt. Am 20. Nov. 1805 zog dieses Lyzeum in

Räume des Klosters der Franziskaner an der Citadellstraße.

1814 wurde es durch die preußische Schulbehörde in das

„Königliche Katholische Gymnasium“ umgewandelt und umbenannt.

Es zog dann jenes KG/KKG im Jahr 1831

(?), offiziell offenbar 1833 – HINWEIS: Müller begann 1827 noch in

der Citadellstr.

am alten KG-Ort – die Schule zog dann innerhalb

Düsseldorfs um, im Neubau Alleestraße wird Müller 1835

seine

"Reifeprüfung" absolvieren. ||| Hier sehen wir in der

Bildmitte (hinter dem Baum)

den neuen Ort, den

Neubau, Bau begonnen 1824, das

neue Gymnasium, die Aufnahme ist allerdings etliche Jahrzehnte

später entstanden, von "um 1900".

||| Rechts dazu ist

das Hotel Breidenbacher Hof, Alleestr. 34, Ecke Bazarstraße Nr.

1, erbaut 1808–1812, links daneben das

Gymnasium, Adresse: Alleestr. 32. ||| Zusatz-Info: Alleestraße

36, hier

nicht mehr im Bild, noch weiter rechts, wurde (ab wann?) von dem

Hofkammerrath

Hermann Joseph Friedrich Beuth erbaut und bewohnt. ||| Zur

Alleestraße: Nach dem Ende des

Großherzogtums Berg 1813 wurde nach mehreren

Namensänderungen im 19. Jahrhundert (ab wann genau?) ein einst

neugeschaffener

"Boulevard Napoléon" endlich zur Alleestraße. Aber: Am 26.

September 1963 wurde dieser Name auch wieder in (bis heute gültig)

Heinrich-Heine-Allee

geändert |||

Zum Gymnasium: 1906 bereits sollte es allerdings wieder einen

Umzug des

Königlichen Gymnasiums geben.

In die Bastionstraße zwischen Königsallee und Breite

Straße. Siehe

dazu u. a.: Studien zur niederrheinischen Geschichte. Festschrift zur

Feier

des Einzugs in das neue Schulgebäude des Königlichen

Gymnasiums (30. Juni 1906). ||| Seit 1947 heiß eben diese Schule,

an der Müller mal lernte und die mehrfach umzog:

"Görres-Gymnasium", heute lang benannt als "Städtisches

Görres-Gymnasium". Offizielle Adresse heute: Königsallee 57.

40212 Düsseldorf. ||| Bildquelle: Wikimedia Commons. Direkt-Link

1829 Düsseldorf |||

Gründung des Vor-AVdK, nämlich: "Carnevalsverein pro 1829",

der sich später in "Allgemeiner Verein der Carnevals-Freunde"

umbenannte, heute heißt er: "Allgemeiner Verein der

Karnevalsfreunde e.V. gegründet 1829". W. M. v. K. wird

später ein Mitglied des AVdK sein. ||| Die Behörden wollten

damals den

Karneval in Düsseldorf unterdrücken. Die lose

Düsseldorfer Carnevalsvereinigung traf sich nämlich am 8.

Februar 1829, um 4 Uhr im Saale des Hofgartenhauses zur

Generalversammlung. Es war letztendlich die Gründungsversammlung,

und man gab sich den Namen "Carnevalsverein pro 1829", abgekürzt

"pro." Der AVdK war gegründet, wenn auch noch unter anderem Namen.

[ Siehe Chronik des AVdK. Und auch bei W. – Wikipedia beruft sich aber

für

diese Information auf: avdk-duesseldorf.de

] Nach der Gründung wurde der Verein von den Behörden aus

politischen Gründen mehrmals verboten.

Der

AVDK (Düsseldorf) von 1829, in dem schon Wolfgang Müller von

Königswinter (damals noch als Wolfgang Müller bzw. unter

seinem Geburtsnamen Carl Wilhelm

Müller) Mitglied war, ist rund 200 Jahre nach seiner Gründung

weiterhin aktiv. Hier sehen wir den Wagen auf dem Düsseldorfer

Karnevalszug (Rosenmontag) vom 12.2.2024. [X]

1829 Düsseldorf |||

Gründung des Kunstvereins für die Rheinlande und Westfalen.

Er wurde durch Statut vom 23. Januar 1829 gegründet, damals noch

als "Kunst-Verein für die Rheinlande und Westphalen", einer der

ältesten deutschen Kunstvereine. Zu den Gründern gehören

der Akademie-Direktor (und Maler) Wilhelm von Schadow sowie der

Akademie‐Professor, Maler und Kunsthistoriker Karl Josef Ignatz

Mosler/Moßler. Zudem Regierungsrat Fallenstein. Grundidee war

wohl, die Geldmittel zum Ankauf von Kunstwerken über eine Art von

Genossenschaft zu organisieren.

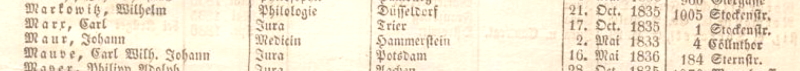

"Blick in das Ahrtal bei Bodendorf"

von 1834/35, ein Gemälde des Eduard Wilhelm Pose. ||| Familie

Müller hatte eine Art

zusätzlichen Stammsitz für etliche (Ferien- et

al.-)Aufenthalte via Müllers Mutter Johanna Fuchs (diese war in

Bodendorf aufgewachsen, aber nicht dort geboren) und der

((Groß))Eltern Fuchs (dort in Bodendorf wohnend, der W. M. v.

K.-Großvater

Johann Peter

Fuchs war aber bereits 1813, vor W. M. v. K.s Geburt 1816, verstorben,

W. M. v. K.s Oma, Johanna Walburga Fuchs, geb. Jansen starb dann 1822).

W. M. v. K.s Vater

und Mutter bauten sogar noch um 1835 (???), beendet offenbar 1838, ein

eigenes Haus in Bodendorf,

eine

Mini-Villa,

für ihre Aufenthalte. ||| Das Bild hier malte Eduard Wilhelm Pose

(*

9. Juli 1812 in Düsseldorf | + 14. März 1878 in Frankfurt am

Main), er war ein Landschaftsmaler der Düsseldorfer Schule und

einer derjenigen, die unser angehender Schriftsteller und Dichter

Wolfgang Müller (damals noch als Wilhelm Müller unterwegs)

nach

Bodendorf mal mitbrachte, z. B. zur Weinlese. (Siehe weiter unten auf

dieser Webpage das Zitat

bei "Herbst 1834".) Man sehe sich das Bild von Maler Pose

größer an ... und zwar bei dieser Quelle: AHR-WIKI, hier der

Direkt-Link.

Dieses Bodendorf-Bild soll der Künstler E. W. Pose der Mutter von

W. M.

v. K. geschenkt haben. Das ergibt sich aus: »Blick in das Ahrtal

bei Bodendorf«

— Anmerkungen zu E. W. Poses romantischer Ansicht — Hildegard

Ameln-Haffke und Jürgen Haffke, in: Heimatjahrbuch des Kreises

Ahrweiler 1982. Seite 60–65. [X]

Direkt-Link zu diesem

ausführlichen Text-Beitrag über das Bild

Die

"Alte Akademie", Kunstakademie Düsseldorf, 1831 gemalt von

Andreas Achenbach (1815–1910) als "„Die alte Akademie in

Düsseldorf“

. Die Kunstakademie

befand sich von 1821

bis zu dem Brand 1872 im

Galeriegebäude des vormals kurfürstlichen Schlosses. (Danach der Neubau, 1875 bis 1879,

Adresse nun:

Eiskellerstraße 1, 40213 Düsseldorf

, an der Oberkasseler Brücke: Open-Street-Map-Direkt-Link

zur Kunstakademie heute. Dieselbe Adresse.) Müller

wird die

Achenbach-Brüder (auch Oswald Achenbach, 12 Jahre jünger) und

viele, viele Maler in Düsseldorf

kennenlernen, einige davon sind enge Freunde, über etliche wird

Wolfgang Müller von Königswinter schreiben. Und zusammen mit

den Künstlern (z. B. via "Künstlerverein Malkasten" ab 1848)

diverse Aktionen/Veranstaltungen/Publikationen et al. organisieren.

Bild-Quelle: Wikimedia

Commons, Public Domain  Direkt-Link zu diesem Gemälde des Andreas

Achenbach 1831. [X]

Direkt-Link zu diesem Gemälde des Andreas

Achenbach 1831. [X]

| Jahr | evtl. Datum |

Ereignisse

Müller (W. M. v. K.) |

Publikationen

Müller UND/ODER Was ringsum

passierte |

| 1834 ||| Herbst 1834 |

ZITAT W. M. v. K.: "In den Ferien des

Jahres 1834 hatte ich die Freude,

Alfred Rethel als Gast im Kreise der Meinigen zu Bodendorf an der Ahr

zu sehen, wo meine Eltern ein Weingütchen besaßen und

sich

gewöhnlich vor und nach der Traubenlese aufhielten. Da der

herrliche Herbst von 1834 ganz besondere Genüsse versprach, so

erhielt ich die Erlaubnis, einige Bekannte von Düsseldorf

mitzunehmen. Ich hatte in jener Zeit meine nächsten Freunde unter

den Künstlern und lud auch Rethel zum Besuch ein. Wir machten

diesmal eine Fußreise mit dem Ranzen auf dem Rücken. Der

erste Tag brachte uns von Düsseldorf nach Köln, wo wir die

Nacht im Kölner Hofe blieben. Am zweiten Tage gelangten wir nach

Bodendorf, wo wir fröhliche Zeiten verlebten und in lauter

Jugendlust Berg und Tal durchschwärmten. Altenahr und seine wilde,

felsige Umgebung, deren Besuch damals so recht in Mode kam und auch

seitdem die Mode geblieben ist, lockte die jungen Wanderer an, bei

welcher Gelegenheit dann der feurige rote Wein des Tales in Ahrweiler

sowie in St. Peter zu Walporzheim und beim lustigen Wirt Caspary in

Altenahr nicht ungekostet blieb." [Hier zitiert nach Quelle O.]

|

Müller schrieb zudem am 20.9.1834

einen Brief aus Bodendorf an den Freund (und später bekannten

Komponisten) Norbert Burgmüller: "Zu sechs sind wir angekommen,

Rethel, Pero, Zwecker, Körner, Müller (der Darmstädter

im wahren Sinne des Wortes) und meine Person." [Quelle B, Bd. 1, Seite

26 findet sich dieser Brief.] Der andere Müller ist ein

Namensvetter, vermutlich, so Biograph Luchtenberg, Andreas Müller,

dessen Vater in Darmstadt Galeriedirektor war.

Rethel ist der Maler

Alfred Rethel, über den Müller nach Rethles Tod ein Buch

veröffentlichen wird.

(Siehe weiter unten auf dieser Web-S(e)ite und bei der anderen

Homepage-Seite zu den Publikationen: Liste

Bücher Publikationen Veröffentlichungen zu Wolfgang

Müller von Königswinter.)

|

Schloss

Ehreshoven (man findet bisweilen auch die Schreibweise "Ereshoven" ...

und auch "Ehreshofen"), unweit von Engelskirchen an der Agger, Bildnis

allerdings

hier von

1874 oder früher. W. M. v. K. hatte eine Liebelei mit Stephanie

von Nesselrode-Ehreshoven und war als Primaner auch einmal zu Besuch

auf dem Schloss. 1834/1835 etwa. ||| Bild-Quelle hier:

Wikimedia Commons, Direkt-Link zum Bildnis

zum Schloss

Ehreshoven an der Agger, nah zu Engelskirchen.

Demnach ist das Bild grob zwischen 1857 und 1883 entstanden. |||

JEDOCH: K. J. findet diese Buchreihe und auch die genaue Quellenangabe:

"Die ländlichen Wohnsitze, Schlösser und Residenzen der

ritterschaftlichen Grundbesitzer in der preussischen Monarchie nebst

den königlichen Familien-, Haus-Fideicommiss-Schatull-Gütern

in

naturgetreuen, künstlerisch ausgeführten, farbigen

Darstellungen, nebst

begleitendem Text. Herausgegeben von Alexander Duncker,

Hof-Buchhändler

Seiner Majestät des Königs. Berlin, Verlag von Alexander

Duncker,

königlichem Hof-Buchhändler. ||| Verleger wäre dieser

Alexander Duncker

(1813-1897), also der Berliner Alexander Duncker. [X] Das Bild findet

sich als Bild 771 (zudem: Rhein-Provinz-Bild 86) in Band 13 der Reihe.

Hier wird das Schloss allerdings geschrieben "Ehreshofen", mit f. [X]

Nach einer Originalaufnahme von P. Vogel ausgeführt von Th.

Albert,

Druck bei Winckelmann & Söhne, das steht unter dem Bild in dem

Buchband. [X] Verlag von Alexander Duncker. Königlicher

Hofbuchhändler

von Berlin. [X] Band 13 datiert konkret 1873/1874, geschrieben in

römischen Zahlen. Das Schloss war laut der Angabe der Publikation

damals in der Rheinprovinz, im Kreis Wipperfürth. [X] Das Bildnis

müsste also vor

1874 entstanden sein. (Und wann das Foto, welches

als Vorlage für das Bildnis diente?) [X]

| Jahr | evtl. Datum |

Ereignisse

Müller (W. M. v. K.) |

Publikationen

Müller UND/ODER Was ringsum

passierte

|

| 1835 ||| 2.2.1835 |

Ausstellungsdatum von W. M. v. K.s "Berechtigungszeugnis" zum

einjährigen Militärdienst.

(Düsseldorf.) [Quelle B, Bd. 2, S. 487]

|

1835 in Düsseldorf. ||| Es

entsteht

ab etwa 1835, entlang der

Alleestraße und der Ratinger Straße, das erste

Galerienviertel des Rheinlands. |

Schon ab 1835(???) bauen sich offenbar Wolfgang Müllers Eltern ihr

eigenes

Haus in

Bodendorf an der Ahr. Dieses Bodendorf, wo Müllers Mutter Johanna

Catharina aufgewachsen war, und wo die Oma Johanna Walburga Fuchs bis

1822, bis zu ihrem Tod,

lebte, blieb für die Arzt-Familie, jetzt war deren Wohnsitz

die Stadt Düsseldorf,

immer ein Bezugspunkt, z. B. für Ferienaufenthalte, gerade auch

zur Weinlese. ||| Man hatte als Familie offenbar eigene Weinberge, die

dann nach

dem Tod der W. M. v.

K.-Oma 1822 irgendwie aufgeteilt wurden, falls es mehrere

Fuchs-Nachkommen gab. Das müsste man

wohl noch genauer recherchieren. Auch das Thema "Landskroner Zehnthof",

der von Oma Fuchs ((Johanna Walburga Everharda Fuchs, geborene Jansen,

* geboren

am 20.2.1764 in Rees | + gestorben am 9.2.1822 in Bodendorf))

vermutlich an die Müller-Mutter Johanna Katharina/Catharina,

geborene

Fuchs, verheiratet zu Müller seit 1815, vererbt wurde. Diesen Hof

hatte Johann (Jean) Peter Fuchs schon

1802

vom Freiherr vom Stein ersteigert. (Siehe weiter oben bei 1802.)

| Jahr | evtl. Datum |

Ereignisse

Müller (W. M. v. K.) |

Publikationen

Müller UND/ODER Was ringsum

passierte |

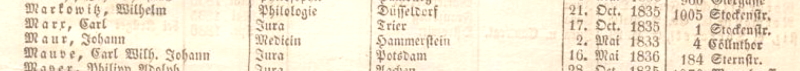

| (um) 1835 |

Die

Düsseldorfer Arzt-Familie Müller, also die Eltern von W. M.

v. K., diese Familie baut ein neues Haus in Bodendorf.

Müller war vor

1835 als Junge und junger Mann dort, und er wird auch nach 1835 noch

häufig in Bodendorf sein.

"Das Haus

Hauptstraße 138 wurde später von Müller als

Feriendomizil (um 1835) erbaut.

Dort ist der abgebildete Stein aufgestellt, zwei weitere sind bekannt."

Das steht in dem Beitrag über "Die Landmessung von 1792 und andere

Bodendorfer Flurvermessungen, von Dr. Karl August Seel, Heimatjahrbuch

des Kreises Ahrweiler 1992", ab Seite 55 findet sich der Gesamttext,

konkret findet sich diese Information von Autor Seel zu dem

Mess-Stein/Grenz-Stein Nr. 10. [X]

|

Die W. M. v. K.-Mutter Johanna

Katharina wird

später sogar, nach dem Tod des ihres Mannes in Düsseldorf,

wieder nach Bodendorf ziehen, wo sie groß geworden war. ||| *

Geburt der Mutter von W. M. v. K. am 3.2.1795 in Anholt. Sie

heißt Johanna/Joanna Catharina/Katharina Fuchs. Sie stirbt am +

3.8.1876 in Remagen mit 81 Jahren.

[Quelle B, Bd. 1, S. 379] Sie heißt später Müller. Ihr

Ehemann wird ⚭ am 30.4.1815 Johann Georg Müller. ⚭ Heirat in

Bodendorf an der Ahr.

|

| Jahr | evtl. Datum |

Ereignisse

Müller (W. M. v. K.) |

Publikationen

Müller UND/ODER Was ringsum

passierte

|

| 1835 ||| 10.9.1835 |

Ausstellungsdatum von W. M. v. K.s Reifezeugnis des Gymnasiums in

Düsseldorf. [Quelle B, Bd. 2, S. 487]

Die öffentlichen Prüfungen des Gymnasiums waren für den

10. und 11.9.1835 angesetzt. [Siehe Jahres-Bericht des Gymnasiums

1834–1835, Titel-Seite, gedruckt bei der Dänzer'schen

Buchdruckerei 1835.] [X] Ordinarius der Prima war Prof. Dr. Hildebrand.

Seite 7. [X] Insgesamt gab es 284 Schüler in 1834/1835. S. 8. Die

Prima (dauert 2 Jahre) hatte übergreifend 35 Schüler. [X]

Alle 11 Primaner, die mit Reifeprüfung nun entlassen wurden (siehe

Namen hier in der rechten Spalte), wollten in Bonn studieren! [X] W. M.

v. K. aber als einziger das Fach Medizin. [X]

Am "Königlichen Gymnasium zu Düsseldorf" sind in einer

Publikation

von (bereits) 1833 genannt: Direktor Dr. Wüllner, zehn Oberlehrer,

darunter

Prof. Brewer, Prof. Hagemann, Prof. Budde, Prof. Hildebrand, Prof.

Crome, Dr. Durst, Dr. Hüllstett, Honigmann, Grasshof, Dr. Fichte

als provisorischer Oberlehrer, drei Lehrer (Hollmann, Dr. Capellmann,

Schmidts) und Wintergerst, als Inspektor der Kunstakademie und

Zeichnenlehrer. (Zu allen Lehrkräften ist die Wohn-Adresse

vermerkt.) Siehe: Offizielles Adress-Buch für Rheinland-Westphalen

1833, Adreß-Buch für Rheinland-Westphalen. Zum Vortheil

armer Kranken herausgegeben von Rüttger Brüning [...]

Elberfeld, gedruckt bei Lucas, I. Theil. Preuß. Rhein-Provinz.

Regierungs-Bezirk Düsseldorf, Seite 8 [X]

|

Siehe zum dem Gebäude der Schule

(eingeweiht 1833) weiter oben das Foto von um 1900.

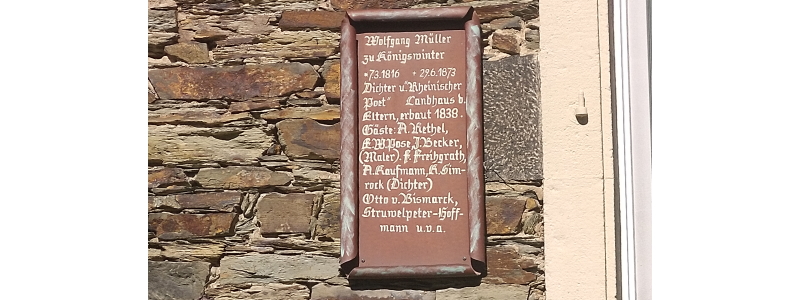

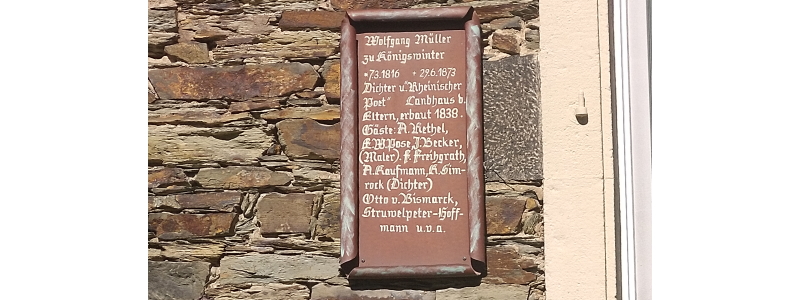

Diese 11 Schüler machten im Sept. 1835 die Reifeprüfung am

Königlichen Gymnasium in Düsseldorf:

- Burgartz, Gerhard

- Ebermaier, Friedrich

- Kerris, Otto

- Krebs, Franz

- Lennich, Wilhelm

- Marcowitz, Wilhelm

- Müller, Wilhelm (ja, unser Müller!)

- Rattmann, Wilhelm

- Simon, Gustav

- Spiritus, Constantin

- Stommel, Leonhard

[Quelle Jahresbericht, S. 9, siehe Angabe hier in der Spalte links.] [X]

Die Entlassung fand am 11.9.1835 statt, im Rahmen des Tagesprogramms.

Nachmittags ab 15 Uhr gab es öffentliche "Redeübungen"

diverser Schüler, danach Gesang, Verabschiedung der 11 "zur

Universität Abgehenden", Gesang. S. 12 [X]

|

| Jahr | evtl. Datum |

Ereignisse

Müller (W. M. v. K.) |

Publikationen

Müller UND/ODER Was ringsum

passierte

|

1835 ||| 1.11.1835

|

W. M. v. K. kommt von Bodendorf,

betritt ein Dampf-Schiff in Remagen, fährt nach Bonn, um nun am 1.11.1835 sein

Medizin-Studium dort real zu beginnen. Er wohnte erst am Markt,

direkt neben dem "Gasthof Goldener Stern". Also im Haus neben dem

Gasthof.

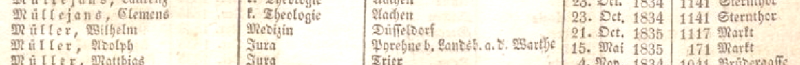

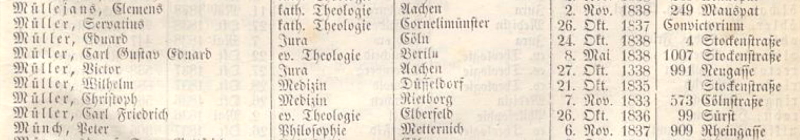

Die Immatrikulation von Müller war bereits am 21.10.1835,

Immatrikulation bei der medizinischen Fakultät. In der Namensliste

der Universität steht nur "Medizin". [Quelle: "Amtliches

Verzeichniß des Personals und der Studirenden auf der

Königlichen Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu

Bonn für das Winter-Halbjahr 1835–1836", "Aufgestellt von

Krüger, erstem Pedell der Königlichen Universtät.", die

Namen aller Studenten sind quer durch die Fakultäten als ein

Konvulut alphabetisch geordnet.] [X] W. M. v. K. wohnte demnach in Bonn

bei der Adresse "1117 Markt". [X]

Im nächsten Verzeichnis für das Sommersemester 1836 wird

Müller aber mit der neuen Adresse "1 Stockenstraße"

geführt. [X]

Weitere Müller (der Name ist ja sehr häufig) an der

Universität Bonn, hier im Wintersemester 1835/1836, waren laut

diesem Verzeichnis: Adolph Müller (Jura), Matthias

Müller (Jura), Christoph Müller (auch Medizin!)

und Joh. Baptist Müller (Jura).

Es gibt rund 3 1/2 Jahre später ein

Universitäts- Abgangszeugnis für W. M. v. K. vom März

1839. [Quelle B, Bd. 2, S. 487]

|

Müller wird bis 1839 im

Frühjahr in Bonn studieren, dann erfolgt der Wechsel nach Berlin,

wo er als Arzt promovierte. Herbst 1840 wird er aber wieder zurück

in Düsseldorf sein, seiner damaligen Heimat, dort wohnten auch

seine Eltern. Müllers Vater starb 1842 in Düsseldorf, Sohn W.

M. v. K. wird die Praxis weiterführen.

Erst 1853 wird W. M. v. K. dauerhaft mit Ehefrau Emilie, geb.

Schnitzler, und Kindern umziehen, nach

Köln, wo sein Lebensmittelpunkt bis zu seinem Tod 1873 sein wird.

Emilie Schnitzler, Bankiers-Tochter, war bei der Hochzeit mit W. M. v.

K. Kölnerin, geboren wurde sie ... allerdings ... in Solingen.

|

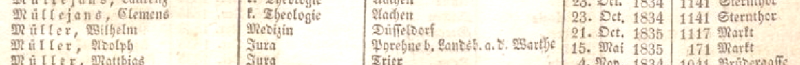

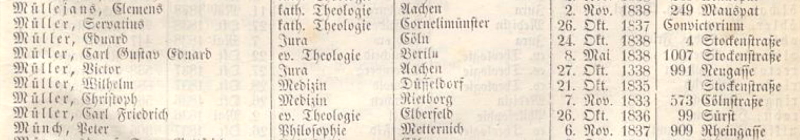

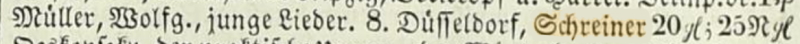

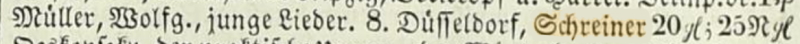

Wir

sehen in der Liste (AUSSCHNITT) Wilhelm Müller (der

sich später als Poet und Schriftsteller "Wolfgang Müller von

Königswinter" nennen sollte), hier erstmals als Student

auftauchen, in "Amtliches Verzeichniß des Personals und der

Studirenden auf der

Königlichen Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu

Bonn für das Winter-Halbjahr 1835–1836". Er studiert Medizin,

wohnt noch (Herkunft/Hauptwohnsitz) in Düsseldorf, und er hat sich

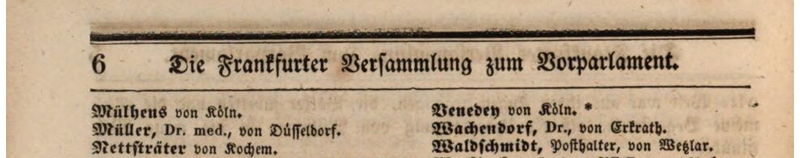

am 21.10.1835 immatrikuliert. Seine erste Wohnung in Bonn ist "1117

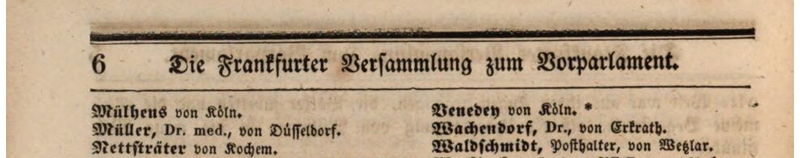

Markt". [X] Am 1.11.1835 wird er von Bodendorf (Ahr) abreisen, um dann